こんにちは、

文章アドバイザーの

藤本研一です。

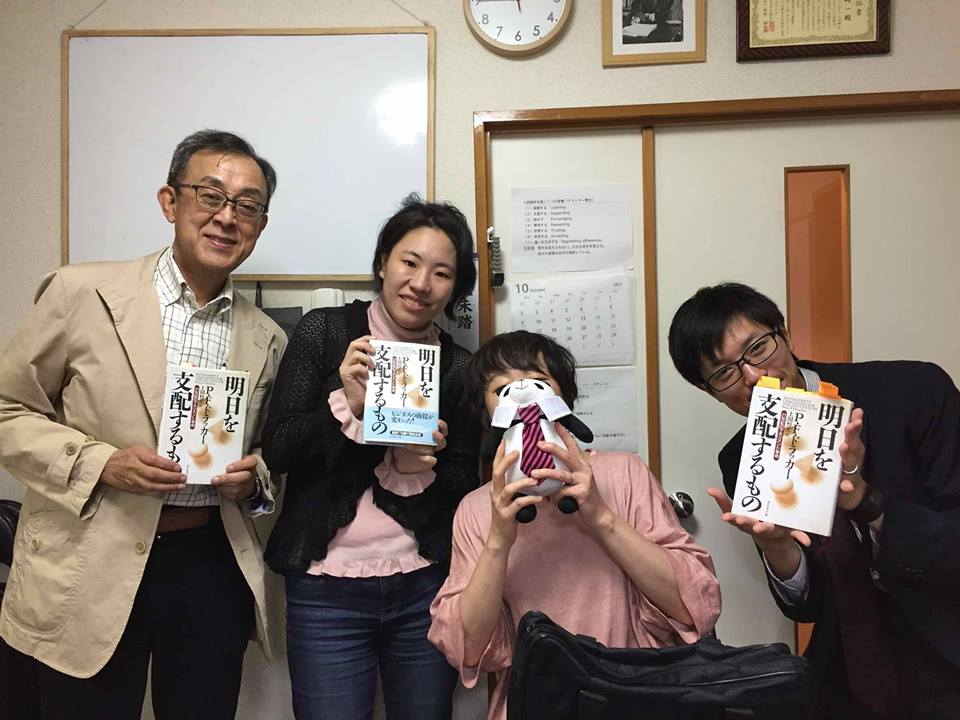

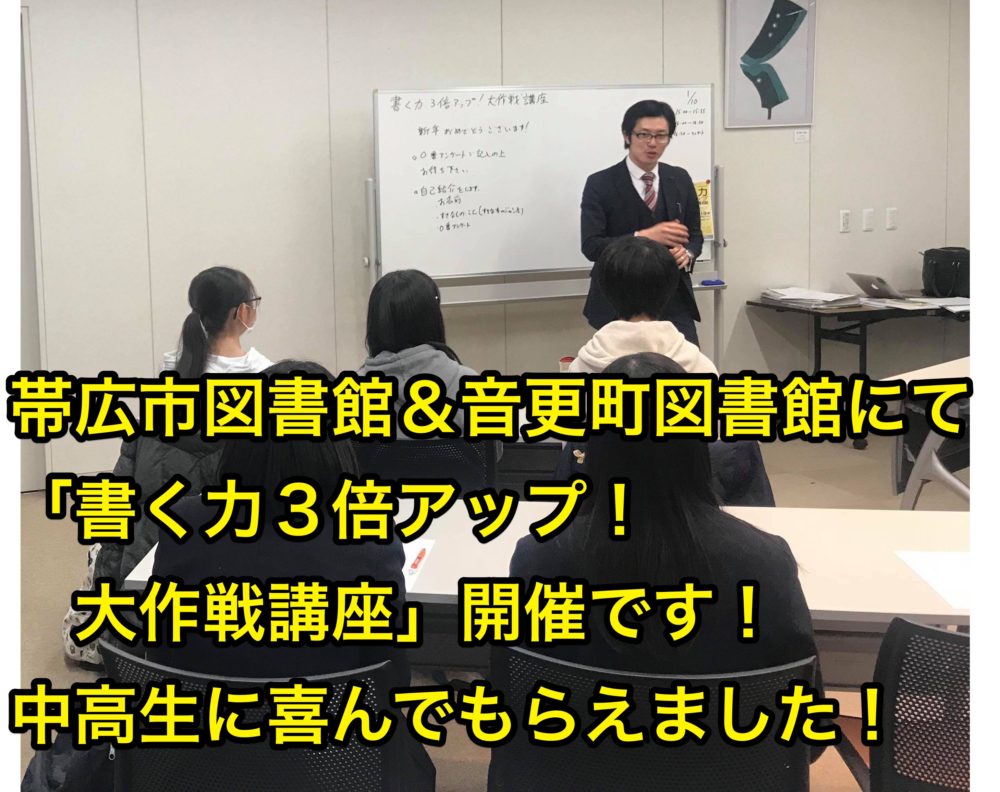

作文教室ゆうでは

経営学者・ドラッカーの読書会を

毎月定期的に開催しています。

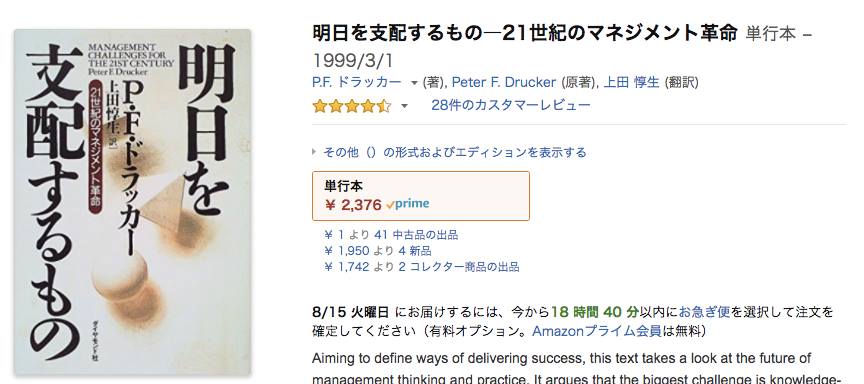

現在読んでいるのは、

『明日を支配するもの』という、

ドラッカーが21世紀の経済について

予言をしている書です。

これまでに、

2回開催しました。

おかげさまで、

毎回参加人数が増えています。

次回は11/9(木)13:00-15:00に開催します。

希望する方、

ぜひお気軽にご参加ください。

ドラッカー『明日を支配するもの』読書会vol.3

【日時】平成29年11月9日(木)13:00-15

【場所】作文教室ゆう札幌駅前校

〒060-0807

北海道札幌市北区北7条西5丁目6-1

ストーク札幌201

JR札幌駅北口徒歩1分。

☆ヨドバシカメラ様 道向かい。

ミアボッカ札幌駅北口店様 上。

【内容】

ドラッカー『明日を支配するもの』第3章を元にした読書会

・内容の解説

・意見・感想・ディスカッション

お申込み・お問い合わせはこちら、

またはFacebookイベントからどうぞ!

目次

…さて、いよいよ

『明日を支配するもの』読書会も

第3章に入ります。

以下はこの3章のレジュメとなります。

1章のレジュメはこちら。

2章のレジュメはこちら。

本文中の「☆」マーク部分は

私・藤本のコメントです。

第3章 明日を変えるのは誰か(83-107)

☆第3章のメインは

「チェンジ・リーダー」という概念の説明です。

チェンジ・リーダーとは、

「変化を機会としてとらえる者のことである」(82)

つまり、

時代の変化を「チャンス」と捉えられる人のことである。

1 チェンジ・リーダーの条件ーー仕組みと手法(83-)

「チェンジ・リーダーとなるために

必要とされる条件の第一が、

変化を可能にするための

仕組みとしての廃棄である」(83)

「第一の条件は、すでに行っていることの

体系的廃棄である」(83)

→「もはや成果を上げられなくなったものや、

貢献できなくなったものに投入している資源を

引き上げることである」(83)

→「昨日を棄てることなくして、

明日をつくることはできない」(83)

(名言!)

→「この体系的廃棄の第一の段階は、

あらゆることについて、

すでに行っていなかったとして、

今これを始めるかを問うことである。

答えがノーであれば、次に言うべきセリフは、

それでは詳しく検討しようではない。

直ちに行動しようである」(84)

☆ゼロベースで考える。

そして、「選択と集中」を行い、

資源を投下する先を検討する。

☆まずは事業全体から

「無駄」「賞味期限切れ」のものを

削っていくことである。

■ 今までのやり方を変える(86-)

「体系的廃棄の方法は、

行っていること自体の廃棄ではなく、

行ない方の廃棄であることも少なくない」(86)

「体系的廃棄の第二の段階は、

すでに行っている方法の廃棄である」

→別のやり方・方法でやってみる。

■流通チャネルは第一の顧客(88-)

「変化の時代には、流通チャネルほど

早く変わるものはない」(88)。

だからこそ流通チャネルについて

検討していくのが必要である。

「今日の情報革命が

最も大きな影響をもたらす領域が

流通チャネルである」(88)ためだ。

アメリカの大学の例:

入学志望者の流通チャネルは高校の進学担当教師。

でも最近では

雑誌や本で大学についての情報を得るようになっている

(☆いまならネットも)

☆ネットによって、個人がスマホで

発注ができるようになった。

これも流通チャネルである。

☆なぜタイトルに「第一の顧客」と付けているのだろう?

■体系的な作業が必要(90-)

廃棄の手続きは

「体系的な作業として行なう必要がある。

さもなければ、先送りしてしまう」(90)からだ。

そのため「毎月」など

期間を決めて行なう必要がある。

☆個人事業でも、

「やらないこと」を決めたり、

「もう受けないタイプの仕事」を明確化

しておくことも大事であると思う。

そうでないと忙しくて仕方なくなるからだ。

■継続的改善(91-)

「チェンジ・リーダーたるための第二の条件が、

組織的改善、日本語で言うところのカイゼンである。

あらゆる組織が、自らの製品、サービス、

プロセス、マーケティング、アフターサービス、

技術、教育訓練、情報すべてについて、

体系的かつ継続的な改善をはかっていかなればならない」(91)

あらかじめ「年率三パーセント」などと

目標を立てることが必要である。

「成果を改善しようとするのであるならば、

その目的たる成果が

具体的に何を意味するかを

前もって明らかにしておかなければならない」(91)

「継続的改善は、

積み重ねによって、

活動のすべてを根本的に変える。

製品のイノベーションをもたらし、

サービスのイノベーションをもたらす。

プロセスの刷新をもたらし、

事業の刷新をもたらす。

やがて、すべてを根本的に変える」(92)

☆先に「カイゼン」ではないところが重要。

すでにあるものを「廃棄」したあと、

本当にいるものだけを「カイゼン」するのだ。

■成功の追求(92-)

「チェンジ・リーダーたるための

第三の条件が成功の追求である」(92)

「チェンジリーダーたるには、

機会に焦点を合わせなければならない。

問題を餓死させ、

機会を太らせなければならない。

そのためには、ちょっとした工夫でよい。

問題を列挙したこれまでの月例報告の第一ページの前に、

新しい第一ページを加える。

売上にせよ利益にせよ、

予想以上に上がった成果を列挙すれば良い。

そして、問題の検討に投じていたのと

同じだけの時間を、

それらの新しい機会の検討に割くのである」(93)

☆「問題の検討」だけではなく、

「うまくいったことの検討」に時間をかける。

それが「成功の追求」である。

「成功の追求は、継続的改善と同じように、

やがて積み重なって大きなイノベーションとなる」(94)

■イノベーションーー変化の機会を知る

「チェンジ・リーダーたるための

第四の条件がイノベーションである」(95)

「体系的なイノベーションの手法が不可欠である」(95)

「体系的なイノベーションの仕組みを必要とするのは、

イノベーションそのものよりも、

チェンジ・リーダーたらんとする姿勢を

組織中に浸透させるためである」(95)

そのために、

「機会の源泉」とドラッカーが呼ぶ

7つの領域を「体系的に精査していくことが必要」(95)

(1)自らおよび競争相手の予期せぬ成功と失敗

(2)生産、流通におけるプロセス・ギャップ、価値観ギャップ

(3)プロセス・ニーズ

(4)産業構造と市場構造の変化

(5)人工構造の変化

(6)認識の変化

(7)新しい知識の獲得

「イノベーションを追求することに伴うリスクは、

イノベーションを追求しないことによるリスクよりも

はるか小さい」(96)

イノベーションを「日常の仕事」とする。

2 チェンジ・リーダーにとっての三つのタブー(96-)

▼第一のタブー:

「現実と平仄(ひょうそく)の合わないイノベーションを手がけること」

(2章参照)

☆平仄が合わない:つじつまがあわないこと。

「成功するイノベーションは、

先進国における少子化、

支出配分の変化、

コーポレート・ガバナンスの変容、

経済のグローバル競争の激化、

政治の論理との乖離などの

新しい現実と平足の一致するものだけである」(97)

☆社会の「与件」の変化を受け、

新しい状況に対応する方法を出すのがイノベーションである。

▼第二のタブー:

「真のイノベーションと単なる新奇さを混同すること」(97)

→「イノベーションであるか否かは」

「客がそれを欲し、買うことによって決まる」

▼第三のタブー:

「行動と動作を混同することである」(97)

▼この3つのタブーを逃れるには?

「変化の初期段階を階層化すること、

すなわちパイロットすることである」(97)

3 チェンジ・リーダーのための手順と予算(98-)

■小規模にテストする(98-)

「新しいもの、改善したものは、

すべて小規模にテストする必要がある。

つまり、パイロットする必要がある」(99)

→いきなり大きな市場でテストするのでなく、

小さい市場でテストしてみる。

■チェンジ・リーダーのための二つの予算(100)

チェンジ・リーダーに必要な2つの予算

(1)現在の事業のための予算

「事業を継続して行なっていくうえで

最小限必要なものである」

(2)未来のための予算

「全予算の一〇パーセントから二〇パーセント」

「このことは、新しい製品、

サービス、技術への取り組みだけでなく、

市場や顧客や流通チャネルへの働きかけ、

さらには人材教育についてもいえる」(101)

☆グーグルの20%ルールである。

☆「未来のための予算」はこちらも参考にしてください↓

4 継続性との調和(102-)

■変化を目的にする(102-)

「チェンジ・リーダーとして変化を受け入れ、

自ら変化していく」ためには格別の努力が必要。

「チェンジ・リーダーたろうとすることは、

変化を目的とするということである」(102)

そのためには、

・自らの位置を知ること

・共に働く人たちについて知ること

・何を期待してよいかを知ること

・組織が価値とするもの・組織が定めるルールを知ること

が必要。

「何びとといえども、

自らの働く環境を知らず、

理解することができなければ、

いかなる役割りも果たしえない」(102)

組織の継続には「外部との関係においても必要である」(102)

→外部組織について知ることが必要。

「変化と継続は対立するものではない。

二つの極とみるべきものである。

組織は、チェンジ・リーダーになればなるほど、

内外いずれにおいても、

継続性の確立を必要とし、

変化と継続との調和を必要とする」(103)

☆アウトソーシング、クラウドサービスの活用など、

組織の「外部」との関わり方も検討していくべきだ、ということ。

■情報を共有する(104)

「変化と継続の調和のためには、

情報への不断の取り組みが不可欠である。

したがってあらゆる組織が、

いかなる変化についても、

誰に知らせるべきかを考えることを

当然としなければならない」(104)

「不意打ち」をせず、継続的に伝えていく。

☆周りに「伝えていく」のが必要。

「最後に、チェンジ・リーダーたるためには、

変化と継続の調和を、

報酬、認知、評価のシステムによって補完し、

確実にしておかなければならない。

正当に評価されないかぎり、

誰もイノベーションを行なわないことは、

かなり前から明らかである」(105)

5 未来をつくる(105-)

先進国はもちろん、世界全体でも

「根本的な変化が続く時代に入っている」ことは

確実である。

経済・技術だけでなく、

人口・政治・社会・哲学も変化する。

そんな時代だからこそ

「変化を無視し、明日も昨日と同じであるかの

ようなふりをしても無駄」(106)。

「成功への道は、自らの手で

未来をつくることによってのみ開ける」(106)

「自ら未来をつくることにはリスクが伴う。

しかしながら、自ら未来をつくろうとしないほうが、

リスクは大きい」(107)

コメントを残す