目次

青森・帯広・士別へ!あちこち出張中!

今年4月の新年度が始まってから、移動の頻度がぐっと増えました。

5月は東京、兵庫、そして福岡への出張が。

6月はブログと経営の師匠・板坂裕治郎さんの関係で青森に出張。

そして今日は北海道・帯広にて研修講師を務めます。

帯広って同じ北海道とはいえ札幌から約190キロ離れています。

車で片道3時間近くかかります。

今月はこのあと富良野・旭川・士別方面への出張があり、けっこう移動する月になりそうです。

こうして各地を移動していると、場所ごとの特色や人の雰囲気の違いなどを肌で感じます。

それはとても刺激的で、まさに「移動から多くの学びがある」と実感します。

「移動は成長につながる」は事実、でも…。

こういう移動による学びについては多くの人が「移動する人はうまくいく」「成長は移動距離は比例する」などと表現しています。

こういう言葉、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

確かに、外に出て見聞を広げることは成長に直結しやすい行為です。

けれども最近、私はその見方に少し立ち止まり、考え直すようになりました。

それは何かというと「移動すると成長する」は真実であっても、「移動したくてもできない人」「移動できない状況に陥っている人」の存在を見落とした議論になりがちだからです。

いうならば若干「上から」「傲慢」な議論になってしまいかねないのです。

今回はこのテーマでお届けします!

移動の裏にある「格差」という現実

最近私は『移動と階級』という本を読みました。

この本は社会学の視点から「移動するとうまくいく」「成長は移動距離と比例する」という言い方が「移動したくてもできない人」「移動できない状況に陥っている人」のことを軽視していることを指摘しています。

読んでいて、たいへん考えさせられる本となっています。

☆『移動と階級』の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/4mVFdw7

どうでもいいことですが、著者の伊藤将人さんは1996年生とかなり若手の方です。

自分より若手世代から優秀な研究者が出ているのってちょっと感慨深いですね…。

私も頑張らねば!

この本では所得階層ごとに「移動したくてもできない人たちが確実に存在している」という事実を伝えています。

本書では著者が行ったアンケート調査を元に、次のグラフを示しています↓

(出典:『移動と階級』Kindle版No.634/2950)

この図を見ますと、所得階層が低いほど「各移動手段を利用したことがない人の割合」が高くなっていることが一目瞭然です。

たとえば「飛行機」の項目を見ますと、年収600万円以上の人は「利用したことがない」割合はわずか5.7%ですが、年収300-600万円台の人は12.9%、年収300万円未満の人は20.8%と大きな違いが出ています。

これは低所得な人ほど「わざわざ移動にお金を使わない」ことや「移動したくても金銭的に難しい」ことを示していると言えます。

平たく言えば、移動するのにはある程度の経済的余裕が必要、ということです。

もっと言えば「移動すれば成功する」「移動する人はうまくいく」という言い方は、「成功していないのは移動していないから」という説明の裏返しでもあります。

経済的余裕がなく、移動することができない人に対して「移動すればうまくいく」ということはある意味で「暴力」でもあるといえるのです。

移動格差を考えない議論は偏った議論

本書では移動につきまとう格差を「移動格差(モビリティ・ギャップ)」と説明します。

移動について考える際、無邪気に「移動すればうまくいく」というのではなく移動格差の概念を考えなければ偏った議論になってしまうのです。

ちなみに、私は高校教員をしていましたが、学校の行事にはこの「所得階層による移動経験の差」を少しでも是正しようという意図が存在しています。

例えば学校の遠足や修学旅行の際、生活保護世帯に対し旅行費用が公助されるケースがあります。

これは所得階層に関わりなく移動経験を生徒に提供する、という意味が存在しています。

病気・障がい、家族の介護・育児などで移動できないケースも。

移動しようと思っても移動できない要因には経済的要因だけでなく病気や障がいなども当てはまります。

たとえば、持病を抱えている人、障がいを持つ人、精神的な疾患で外出が困難な人はたくさん存在しています。

また、高齢者の介護や乳幼児の育児などで移動できないケースも存在しています。

「移動すればうまくいく」という言い回しは、「健康」で介護・育児を担当していない人物、露骨に言えば「伝統的な家父長制的男性」を前提においた議論であると言えるでしょう。

そのため、安易に「移動すればうまくいく」ということはちょっと「乱暴」な議論ではないかと思ってしまうのです。

要するに、「移動できる」ことは当たり前のことではなく、「恵まれた立場にある」ことだと考えたほうが良い、ということです。

大学院進学にも通じる「移動格差」

この「移動格差」、実は私の本業である大学院進学にも直結しています。

私自身は「大学院に進学することがキャリアアップに直結している」と確信しています。

ですが、同時に「だからといって誰もが気軽に大学院進学は目指せない現実がある」ということも認識しています。

それは進学したくてもできない人々が一定数居るからです。

実際、社会人が大学院進学するためには家族の理解や職場の協力が必要となります。

場合によっては、住居を(一時的であれ)移す必要もあるかもしれません。

つまり、大学院に通うという行為もまた、“移動”を伴うものなのです。

だからこそ「大学院に行きたくてもいけない」人が一定数存在していることを認識していく必要があると言えます。

なお、「大学無償化が実現した上、奨学金制度ができている以上、大学は誰もが進学できる時代になった」と考えている方も多いようですが、いくら制度があったとしても家庭が困窮していたり、勉強する精神的ゆとりがなかったりする場合、進学はなかなかできません。

条件整備がなされていても、それだけで格差が解消されるわけではないのです。

謙虚な姿勢が、すべてのスタート地点になる

このように考えると、「移動する人はうまくいく」と単純に受け止めるのは危険だと言えます。

もし自分が「容易に移動できる」「容易に大学院進学できる」状況であるならば、まずはそういった環境に恵まれていること自体に感謝することが重要でしょう。

そのうえで謙虚に行動することが重要だと感じます。

つまり、何かというと経済面や健康面・介護や育児面で移動機会が奪われている人の存在を認識したうえで、「仕事や研究を通して何らかの貢献をする」という意識を持つことが大事なのですね。

「大学は大学に行けなかった人のためにある」という言葉がありますが、これは大学院においても当てはまります。

移動したくてもできない人・進学しようと思ってもできない人の存在に思いを馳せ、ある意味で自分が恵まれた立場にいるからこそ、大学院での学びをどうやって社会に還元していくか考えることが求められるのです。

出願シーズンだからこそ、「謙虚に向き合う」視点を

現在、大学院入試に向けて出願書類を準備している方や、面接練習を始めている方も多い時期かと思います。

そうした中で、ぜひ心にとめておいていただきたいのは、「大学院で学ぶことは、公共的な資源を活用する行為でもある」という視点です。

国公立大学はもちろん、私立大学であっても、私学助成金という形で多額の税金が投入されています。

つまり、私たちが学ぶ機会は「社会から預かっている機会」でもあるのです。

(もっと露骨に言えば、「生活保護費に回せたはずの税金を、大学院に投資している」ということになります)

だからこそ、「大学院に行くことで自分は何ができるか」「学びをどう社会に還元するか」という観点が、大学院進学において不可欠だといえます。

それを忘れてしまい、単に「キャリアアップのために行く」「生涯所得を高めるために大学院に行く」姿勢だけを持ってしまうとちょっとそれは「傲慢」な意見になってしまうのです。

実際、大学院の面接においても「研究による貢献」について質問されることがあります。

大学院に行きたくてもいけない人の存在を考えなければ、おかしな議論になってしまうのです。

移動できること・進学できることに感謝を。

移動することで見える世界もありますが、移動しなくても、成長することはできます。

身近な環境の中で、自分にできることを精一杯考え、実行する。

それもまた、立派な学びであり成長であると言えます。

移動できる人は、それを「当たり前」だと思わずに、感謝と謙虚な気持ちを忘れずに居ることが重要でしょう。

大学院進学もまた、同じです。

進学できる立場の人はある意味で自分が「恵まれた立場」にいることに感謝する姿勢が重要ではないでしょうか。

そのうえで「大学院に行きたくてもいけない人のために自分はどういう貢献ができるか」「大学院での学びを社会にどうやって還元するか」考えてみることがおすすめです!

「移動すること」「学ぶこと」が当たり前でないからこそ、移動できる人や大学院に進学できる人は今の自分の状況に感謝し、謙虚に行動していきましょう!

(私も反省的に書いています…)

例で『移動する人はうまくいく』を出していますが、この本自体いい本ですので念のため・・・。

☆今回の内容は動画でもお伝えしています。良ければご覧ください。

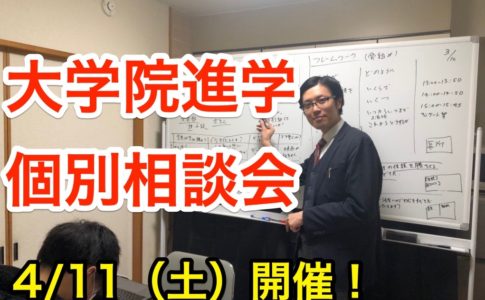

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」

そういうあなたのために、

「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!

こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。

データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。

なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。

体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。

(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)

お問い合わせはこちらからどうぞ!

移動や大学院進学は成長の機会ですが、誰もが可能なわけではありません。経済面や健康面・介護育児などが理由でできないケースもあります。だからこそ移動や大学院進学ができる状態であればその事自体に感謝し、謙虚に社会へ還元する姿勢が大切です(これは大学院の面接においても問われる視点です)。