短い字数での論述試験に効力を発揮する!

SDS法を身に着けよう!

「大学院進学って、

どうやって進めればいいの…?」

そんなお悩みにお応えするシリーズ

第11弾(小論文/論述問題対策 編vol.4)。

今回もお届けします!

適当に書くとグダグダに…。

今回は小論文/論述試験問題の

具体的な解き方です。

小論文や論述試験において、

原稿用紙を前に考え込む人は多いです。

「どうしよう、

どの順番で原稿を書いたらいいか、

よくわからない…」

こういうふうに、

どのように論述をしたらいいか悩む人が多いです。

小論文試験では

【800~1,200文字】で

回答が求められることもあります。

この字数、

「適当」に書いてしまうと

ぐちゃぐちゃになります。

その上、

いきあたりばったり式で書くと

字数を埋めることもできません。

空白が目立つ「書けなすぎ」な原稿だと、

そもそも採点されないことすらありえます。

(注 小論文/論述試験の場合、

指定された字数の【9割】程度で書ければベスト、

と言われています。

たとえば【1,000文字以内】で答える問題には

【900文字以上1,000文字以内】で答える必要があります。

なお、文字数の上限が決まっている場合は

1文字でもオーバーすると不合格となるケースもあります。

「書けなすぎ」同様に「書きすぎ」にも注意しましょう)

「回答の基本のパターン」を知るのが合格のカギ。

さて、こういう小論文/論述試験で

規程の文字数でピタッと回答するには

どうしたらいいのでしょうか?

それには次に示す

【回答基本のパターン】を身につけるのが

一番の近道です。

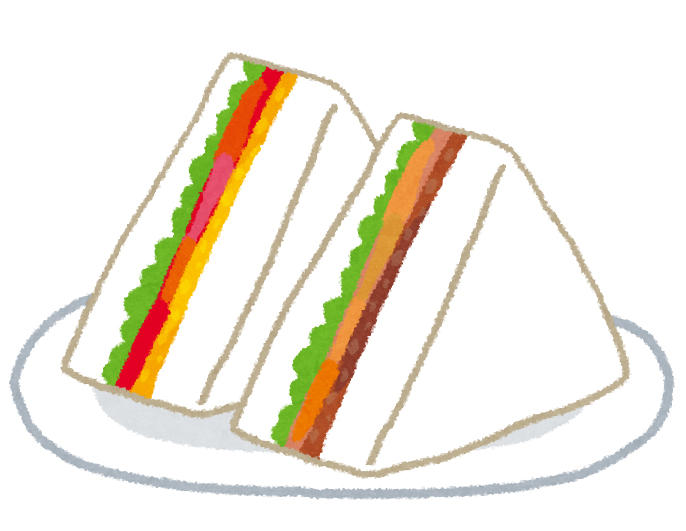

基本のパターン1)SDS法(結論サンドイッチ法)

最初に紹介するのは

SDS(エスディーエス)法です。

SDSとは

Summary(サマリー:まとめ・結論)

Detail (ディティール:詳細・具体的説明)

Summary(サマリー:まとめ・結論)

の頭文字を示したものです。

文章のはじめに

一言で「結論」を示し、

その後その詳細説明を追加し、

最後に再び「結論」で締める、

という方法です。

詳細(具体的説明)を

「結論」と「結論」でサンドイッチする。

その点から

私はSDS法を「結論サンドイッチ法」と呼んでもいます。

シンプルながら活用範囲の多い書き方ですので

ぜひ覚えて使えるようになっていただければ、と思います。

なお、論述試験で文字数が少ない場合は

最後のSummaryを削ることも可能ですので

参考にしてみてください。

SDS法での論述例

では、実際にSDS法で

答案を作ってみましょう。

前々回の記事で書いた

「北海道大学 大学院教育学院」の過去問の例で

見てみましょう。

「銀行型教育」という言葉を説明する、

という過去問をSDS法で答えてみます。

(専門外の人にはイマイチ何のことか

分かりづらいかも知れませんが、

「まあ、そんなもんだな」と考えてみてください)

「銀行型教育」の論述例(SDS法)

S: ブラジルの教育学者パウロ・フレイレが

現代教育に対して行った批判を意味する。

D: フレイレは『被抑圧者の教育』において

従来からの詰め込み主義の教育を

「銀行型教育」と言って批判をした。

これは社会的に抑圧された立場にある人々に対し、

役に立たない概念をただ詰め込み、

暗記させる発想を批判的に見た考え方である。

この「銀行型教育」に対し、

被抑圧者自身が自ら知識を獲得し

抵抗していく「対話型教育」の重要性を提唱している。

この「対話型教育」により

被抑圧者を支援・援助していく発想が重視された。

S: このように「銀行型教育」とは「対話型教育」の対極にある概念であり、

詰め込み主義に基づく教育を批判するための概念であると言える。

(注 この回答例はフジモトが書いたものですので

「例」としてお考えください)

結論→詳細→結論の順で。

最初に本文の結論を

一言で示しています。

(「銀行型教育とは」という書き出しでもいいのですが、

設問が「銀行型教育という言葉を説明しなさい」なので

カットするのも可能です。

ムダな字数を削るために今回の回答例ではカットをしています)

その後その詳細を述べた後、

最後に再び結論を示しています。

適当に書くとグダグダになってしまいやすいのが

今回のような論述問題です。

SDS法という基本の答え方を身に着けた上で

回答する練習をしてみてくださいね!

今回のポイント

短い字数での論述試験に効力を発揮する!

SDS法を身に着けよう!

論述練習に「添削」が必要な理由。

なお、書き方をどんなに学んだとしても、

「この回答で本当にいいのかどうか」は

誰かに添削してもらわなければ

よくわからないものです。

体験授業の中などでも

こういった添削を行っておりますので

お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

次回は2つ目の

「回答基本のパターン」をご紹介しますね!

ではまた!