「なぜなら、たとえば、このように」を

口癖にする!

するとPREP法で小論文/論述がスラスラ書ける!

「大学院進学って、

どうやって進めればいいの…?」

そんなお悩みにお応えするシリーズ

第12弾(小論文/論述問題対策 編vol.5)。

今回もお届けします!

目次

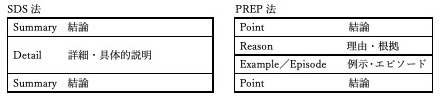

復習 SDS法とは?

前回は小論文/論述試験問題の

具体的な解き方、

【回答基本のパターン】の1つ目を

ご紹介しました。

それがSDS法(結論サンドイッチ法)でした。

ちょっと復習しますと、

Summary(まとめ・結論)→

Detail(詳細・具体的説明)→

Summary(まとめ・結論)

…この3つの流れで回答する、

という方法でした。

今回はその応用系である

【回答基本のパターン】の2つ目をご紹介します。

基本のパターン2)PREP法(なぜなら/たとえば法)

PREP(プレップ)法。

これは基本的には

SDS法とほとんどかわりません。

最初に結論、

最後にも結論と、

「結論」と「結論」で

「サンドイッチ」をする部分までは

前回と同じです。

一度、PREP法の中身を見てみましょう。

P: Point まとめ・結論

R: Reason 理由・根拠

E: Example/Episode 例示/エピソード

P: Point まとめ・結論

違うのは「詳細」の部分です。

こちらをご覧ください↓

SDS法ではざっくりと

「詳細・具体的説明」といっていた部分が

「R 理由・根拠」と「E 例示/エピソード」に

わかれました。

最初に「P 結論」で示した内容の

理由や根拠を書いた後、

具体的な例を書く。

そして最後にもう一度「P 結論」で締める。

…これがPREP法の流れです。

PREP法の別名を知ればラクラク回答できる!!!

ただ、こういうと

「なんだか難しそう…」

という方もいらっしゃるかも知れません。

そんな時、私は

PREP法の【別名】をお伝えしています。

その【別名】を知るだけで

カンタンに小論文/論述試験の「回答の基本」を

身につけることができるのです。

その別名とは…

【なぜなら/たとえば法】です。

「なぜなら、たとえば、このように」を口癖にする!

まずは下のフレーズ(言い回し)を

覚えてください。

「なぜなら、たとえば、このように」。

「なぜなら、たとえば、このように」。

これを3回くらい口に出すと

PREP法(なぜなら/たとえば法)は

マスターできたも同然です。

これは何かと言いますと、

まず論述の際に一言で

「P 結論」を書いた後、

「なぜなら〜〜

たとえば〜〜

このように(このような理由から)〜〜」

と3つの接続詞を使って文章を書くだけで

論述が完璧にできる、ということなのです。

あとは

「なぜなら〜〜

たとえば〜〜

このように(このような理由から)〜〜」

の「〜〜」に当てはまる部分を

埋めていくだけで回答が出来上がるのです。

今回のポイント

「なぜなら、たとえば、このように」を

口癖にする!

するとPREP法で小論文/論述がスラスラ書ける!

PREP法の回答例

ではPREP法での回答例を見ていきましょう。

お題は前回と同じ

「銀行型教育」という言葉を説明する、

という内容で見ていきましょう。

「銀行型教育」の回答例(PREP法)

P: 銀行型教育とはブラジルの教育学者パウロ・フレイレが

現代教育が被抑圧者をいつまでも従属的地位に追いやっていることを

批判的に述べた概念である。

R: なぜなら現状の教育において

生徒は教員の言うことをただ頭に詰め込むだけであり、

自分自身でその知識を使うことができないからだ。

E: たとえばフレイレは『被抑圧者の教育』において

一方的に知識を詰め込むだけで

自ら活用ができない状況を批判している。

従来からの詰め込み主義の教育を

「銀行型教育」と言って批判をした上で

フレイレは「対話型教育」の重要性を主張している。

これは被抑圧者自身が自ら知識を獲得し

抵抗していく概念である。

この「対話型教育」では

被抑圧者を支援・援助していく発想が重視されている。

P: このように「銀行型教育」とは「対話型教育」の対極にある概念であり、

詰め込み主義に基づく教育を批判するための概念であると言える。

(注 この回答例はフジモトが書いたものですので

「例」としてお考えください)

下手にその場で考えるより、PREP法に当てはめる!

いかがでしょうか?

前回の論述試験を

PREP法でも回答できることが

実感できますね。

試験当日、下手に

「どの流れで書こうか…」と悩むよりも、

まずはPREP法でどのような流れで書けるかを

考えてみる。

そうすると回答時間を

短くできる上に、

内容的にも論理的・わかりやすいものに

まとめることができるのです。

注意点 接続詞に引っ張られすぎないように!

なお、「なぜなら、たとえば、このように」という接続詞は

必ず使わなければならない、

というわけではありません。

論理展開においては

「なぜなら」よりも「その理由は〜〜」と書くほうが

やりやすいこともありますし、

「たとえば」ではなく「実際にあった事例では〜〜」と書いたほうが

自然な流れになることもあります。

ポイントははじめに「結論」を書いた後、

「理由・根拠」を述べ、

「事例/エピソード」を示し、

最後に再び「結論」を述べるという「流れ」を覚えることです。

「なぜなら、たとえば、このように」という

接続詞に引っ張られすぎないよう

注意して使ってみていただければ幸いです!

☆今回の内容はこちらを参考にしています。