目次

「やらなきゃいけないのに、やる気が出ない」…その正体とは?

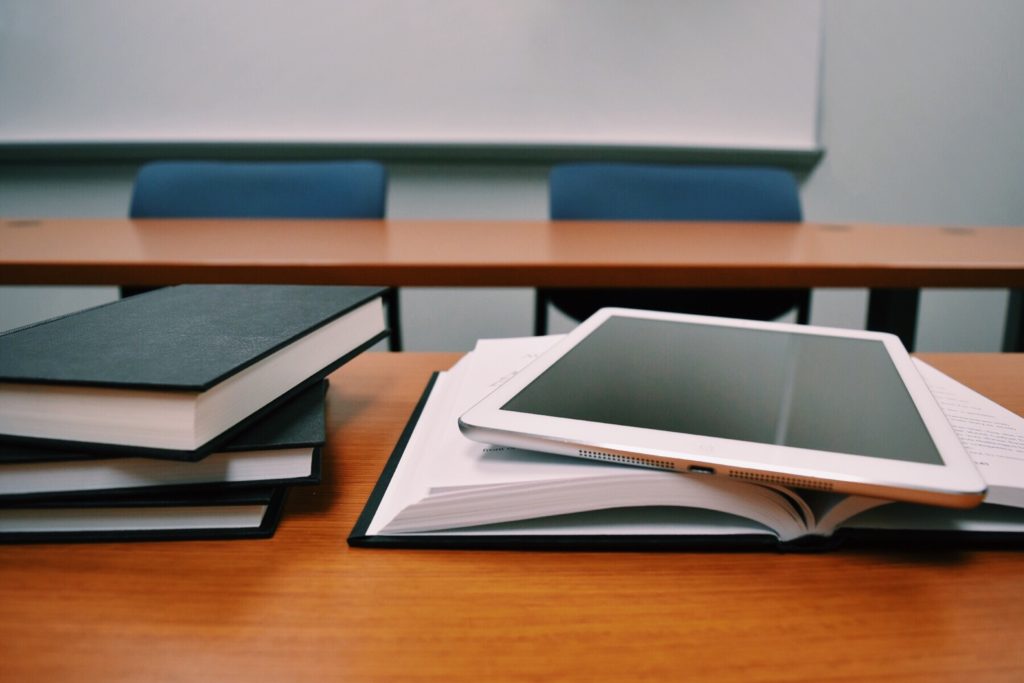

「勉強しなきゃいけないのに、全然やる気が出ない…」

「やる気を出したいのに、なぜか体が動かない…」

そんな経験、ありませんか?

仕事においてもキャリアアップに向けての勉強においても、「やる気」をいかに引き出すかが大きな課題です。

でも、正直なかなかやる気が出てこないことも多いですよね。

実は人間にとってやる気が出ないことはごく自然なこと。

別に自分が「たるんでいる」からやる気が出ないわけではないのです。

ですが多くの場合、やる気が出ない場合自分を責めてしまうことも多くあるのではないでしょうか。

本当は、やる気が出ないことそのものは、誰にでも起こることであり、むしろ「やる気が常にある人」のほうが珍しいのです。

だからこそ必要なのは、自分のやる気の“出なさ”を責めることではなく、やる気をうまくコントロールする工夫です。

今回は『勉強する気はなぜ起こらないのか』を元に、やる気を出すためには「なんのためにこれをするのか」という仕事や勉強をやる理由をたくさん考える重要性をお伝えします!

やる気を「理解する」ことが第一歩

外山美樹さんの著書に『勉強する気はなぜ起こらないのか』(ちくまプリマー新書)という本があります。

☆本書の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/4kxNXGN

もともとは中高生向けに書かれた本ですが、大人が読んでも大いに学びがあります。

外山さんは教育心理学の専門家として、「どうすればやる気が出るのか」というテーマを、具体例を交えて解説しています。

本書の冒頭では、自分がなぜ勉強しようとしているのか、その理由を考えてみる大事さが伝えられています。

例えば「勉強するのが楽しいから」という人もいれば「勉強しないと親に怒られるから」という人もいます。

ですが、改めて考えてみると「なぜ勉強するのか」を考えるのって意外と難しいものです。

読んでいて思ったのが「勉強する理由をたくさん持っている人のほうが勉強に対するやる気を出せそうだな」ということ。

やる気というのは「なんとなく」湧いてくるものではなく、自分の中にある“理由”によって引き出されるものです。

であれば、勉強する理由をたくさん持っていたほうがやる気も引き出されやすくなるのです。

「やる気」は“理由の多さ”に比例する

勉強であれ、仕事であれ、やらなきゃいけないことに対してやる気が出ない。

この状況は、自分の中に「仕事をする理由」「勉強する理由」が少ない状態だと言えます。

たとえば「大学院に進学したい」と思ったとき、「行きたいから行く」「学歴を上げたいから行く」理由だけだと理由が少ないです。

理由が少ないぶん、つまずきやすくなってしまいます。

ですがここに、「今の仕事の幅を広げるために行きたい」「家族に安心してもらうために行きたい」「知識を深めて社会貢献したいから行きたい」「いつか研究職につきたいから行きたい」などと理由が増えていくとどうでしょうか?

複数の理由を持っていればいるほど、「やる気」を引き出しやすくなります。

いうならば、やる気の有無を決めるのは自分の中にあるモチベーションの量ではなく、理由の数なのだといえるのです。

「内から」と「外から」、両方のやる気を活用しよう

心理学では、やる気のタイプは大きく2つに分けられます。

- 内発的動機づけ(やっていて楽しい、知りたいから、面白いから)

- 外発的動機づけ(怒られたくない、褒められたい、結果を出したい)

一般的には「内発的動機づけのほうが良い」とされがち。

ですが、正直内発的なものだけで取り組める人はごく僅かです。

だからといって外発的なものだけだと楽しくありません。

本当に大事なのは内発的な動機と外発的な動機 両方を持つことだと言えます。

たとえば、私が毎日ブログを書いている理由を考えると、まさにこの両方があります。

- 書くのが楽しい(内発)

- 読んでもらえることで仕事につながる(外発)

- 9年続けてきた習慣を10年に伸ばしたいという目標(外発+内発)

このように、いろんな種類の「やる気」が重なっている状態のほうがむしろ持続しやすいと言えるのです。

やる気の「見える化」でコントロールしやすくなる

なのでやる気を引き出すためには、自分自身の「やりたい理由」「やらなきゃいけない理由」「やらないと困る理由」などを紙に書き出してみるのがおすすめです。

以下に例を書きますので、ぜひあなたも理由を書き出してみましょう!

【自分がこれをやる理由】の例

- ○○の資格を取ってキャリアアップしたい(内発)

- 家族に迷惑をかけないように収入を安定させたい(外発)

- 仕事仲間に迷惑をかけたくない(外発)

- 自分の好奇心を満たしたい(内発)

- 自分の成長を実感したい(内発)

- ○○さんに褒められたい(外発)

- 将来の自分を後悔させたくない(内発)

こうやって書き出して見える形にすることで、やる気をひきだしやすくなってくるはずですよ!

やる気が出ないのは「悪」ではない

『勉強する気はなぜ起こらないのか』の中でも一貫して伝えられているのは、「やる気が出ないこと」自体を否定しないという姿勢です。

やる気が出ないとき、それは自分が悪いのではなく、誰にでもある自然な現象なのだと著者は訴えています。

やる気は波のように上下するもの。

ずっと高いモチベーションを保つことなど、人間にはできません。

大事なのは、やる気が出ないときにそれでもどうして自分はこれをやりたいのか、改めてその“理由”に立ち返ることです。

なので「なぜやるのか?」を繰り返し問い直していくことが重要だと言えるでしょう。

最後にまとめていきます。

やる気が出ないとき、自分を責める前にまずやるべきは「なぜこれをやろうとしているのか?」考えてみることです。

理由は1つでなく、たくさんあるほうが良いです。

内発的な動機でも、外発的な動機でも、自分の「やりたい理由」がたくさんあれば、やる気は自然と湧いてきます。

なのでやる気が出ないときは、自分を責めず、「なぜやるのか?」を問い直してみてください。

その先に、きっと新しい一歩が見えてくるはずですよ!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」

そういうあなたのために、

「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!

こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。

データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。

なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。

体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。

(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)

お問い合わせはこちらからどうぞ!

「やらなきゃいけないのにやる気が出ない」のは、誰にでもある自然なことです。大切なのは理由をたくさん持つこと。やる気は“理由の数”に比例します。自分を責めず、「なぜやるのか?」を見える化してみましょう!