目次

大学院でのゼミは学びの宝庫!修士と博士課程が共に学ぶ意義

大学院に進学すると、学部時代とは異なる学びの環境が待っています。

ちょうど前回は「大学院だと教授との1対1の授業がありうる」という内容をお話しました。

これ同様に、大学院には大学とは違った授業が用意されています。

今回は大学院のゼミで修士課程生・博士後期課程生一緒に学ぶ機会が多いことをお伝えします!

修士課程生だけではない?!博士後期課程生との合同ゼミ!

大学院では少人数の授業が多く行われます。

なかでも、修士論文や博士論文の進捗状況などを報告する演習の授業(ゼミナール形式の授業)は少人数で行われることが多く、密度の濃い学習ができます。

このゼミの授業ですが、修士課程生だけで行われるわけではありません。

大学院、そのなかでも研究系大学院では、修士課程(M)の院生と博士後期課程(D)の院生が一緒にゼミを行うことが多くあります。

実際、私の1度目の大学院修士課程(早稲田大学大学院)時代、博士後期課程の先輩方と一緒にゼミに参加していました。

はじめて参加したとき、明らかに年上かつ専門性が高い先輩方が大勢いらっしゃり、「うわ、すごい場所に来てしまった…」と思ったのを覚えています。

はじめは驚いていましたが、先輩方がたいへん親しくしてくださったのが印象的でした。

修士課程生と博士後期課程生が一緒に参加するゼミでは独特の学びが多くあります。

最初はプレッシャーを感じるかもしれませんが、この環境がもたらすメリットは計り知れません。

修士課程の学生にとっては博士課程の学生の研究方法や思考プロセスを間近で学ぶ貴重な機会になります。

一方で、博士課程の学生にとっても、修士課程の学生からの素朴な疑問や新しい視点が研究の発展につながることもあるのです。

博士後期課程との交流がもたらすメリット!

修士課程の時代から大学院のゼミで博士後期課程の院生と関わることには3つのメリットがあります。

1. 研究の視野が広がる!

博士後期課程の院生は、修士課程の学生よりも長期間研究を続けており、より専門的な視点を持っています。

議論を交わしたりアドバイスを受けたりすることで自分の研究の方向性をより深く考えることができます。

また、博士後期課程の院生から研究方法やデータの扱い方、学術論文の書き方など、実践的な知識を学ぶこともできます。

2. 議論の中で自分を鍛えられる!

大学院のゼミでは、修士課程の院生も博士後期課程の院生も、年齢や経験に関係なく意見を述べることが求められます。

私自身、修士課程1年生の頃から博士課程の学生の発表に積極的に質問し、議論に参加していました。

当時は自分の発言に自信がなかったものの、場数を踏むことで次第に論理的に議論できるようになり、自分の研究の説明能力も向上しました。

(このスキル、いまも大いに役立っています)

このように、博士課程の学生とのディスカッションを通じて、自らの研究を深めるだけでなく、批判的思考力や論理的な議論のスキルを養うことができます。

3.学問が楽しくなる!

大学院にいく最大の「メリット」でもあり「楽しみ」でもあるのが、2で述べた議論です。

特に大学院においては他の社会人とは絶対に議論ができないような内容を深く話し合うことができます。

例えば経営学ですと経営理論をもとにした厳密な議論ができますし、社会学などですと近代批判や「後期近代」のあり方の論争など抽象的・専門的な議論ができます。

こういう分野について熱く議論できるのは大学院だけの特権であると言えます。

この議論を通し、学問自体が楽しくなってくるのです。

博士後期課程がない場合、OB/OGが関わることも!

修士課程しかない大学院も多くあります。

(MBAスクールなど専門職大学院だとその傾向が強いです)

その場合 博士後期課程自体が存在しないので合同のゼミも行われていないように見えます。

ですが、この場合でも大学院によってはゼミの卒業生(OB/OG)が参加して議論を盛り上げているケースもあります。

こうやって多様な人が参加するからこそ議論が活性化するのですね。

「批判可能性」が学問を発展させる

「でも、大学院のゼミで先輩の研究に批判をしたり質問したりするのは気が引ける…」

なかにはそういう思いになる人もいらっしゃるかもしれません。

でも、研究においては批判や異論が出るのが当たり前です。

むしろ批判も異論も出ない研究は「意味がない研究」であるとも言えるのです。

学問において、「批判可能性」がある研究こそ良い研究であるとされています。

実際、学会での発表において一番つらいのは何も質問や批判が出ないことだと言われています。

それほど、批判や異論は研究の発展に不可欠なのです。

一般の社会と違い、大学院という研究の場面では年齢や経験は一切関係ありません。

どれだけ本質的な議論ができるか、どれだけ客観的な観点から検討ができるかが問われているのです。

大学院に行った人の体験談を見聞きすると、「大学院のゼミでの自由闊達が議論が何よりも楽しかった」という声が多く存在しています。

例えば、大企業で役員をしている院生が大学を出たばかりの修士課程生に「これは●●の理論から見れば違った観点から説明できるのでは」と批判をされることもあります。

その逆も成立することがあります。

いずれにしても、学問の世界は平等です。

こうやって立場・年齢・経験に関係なくともに議論できるのが大学院の最大の「楽しみ」でもあるのです。

残念ながら、この学問の「平等性」が実現していないゼミも時折存在しています。

「教授や先輩が言うことが絶対」になってしまっているゼミだと議論する醍醐味が全く無いので困ったことですね…。

大学院のゼミを最大限に活用するために

大学院での学びを最大限に活用するために次の3点のポイントを意識してみてください。

- 積極的に質問する

修士課程の学生であっても、博士課程の学生に対して遠慮する必要はありません。

むしろ、積極的に質問することで議論が深まり、互いの学びがより充実したものになります。 - 異なる視点を受け入れる

大学院のゼミでは、自分とは異なる視点や考え方に触れる機会が多くあります。

これを拒絶するのではなく、柔軟に受け入れ、自分の研究に活かす姿勢が重要です。 - 批判を恐れない

自分の研究が批判されることを恐れず、それを成長の機会として捉えることが大切です。

批判や議論を通じて研究は進化し、自分自身も研究者として成長していきます。

まとめ!大学院のゼミは「異なる視点との出会い」の場

大学院のゼミは修士課程と博士後期課程の院生が共に学び、議論を通じて互いに成長していく場です。

最初は博士課程の学生との関わりに不安を感じるかもしれませんが、この環境を積極的に活用することで、自分の力を大きく伸ばすことができます。

あなたが仮に博士後期課程に進学しない場合でも、この経験があなたの今後に大いに役立つはずです。

実際、私は博士後期課程に行きませんでしたが、博士後期課程の院生も交えたゼミで学んだことが今の自分の土台となっています。

ぜひ、修士・博士合同のゼミを最大限に活用し、自らの研究を深めていってください。

また、多様な視点を受け入れていってくださいね!

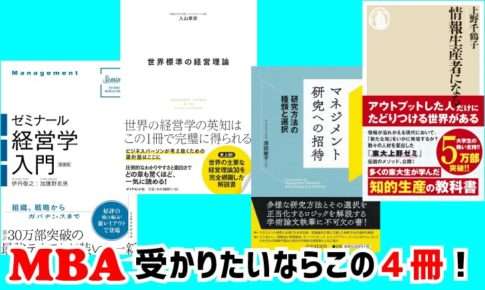

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」

そういうあなたのために、

「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!

こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。

データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。

なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。

体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。

(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)

お問い合わせはこちらからどうぞ!

大学院のゼミでは修士課程生と博士後期課程生が共に学び、議論を通じて互いに成長する機会が多いです。異なる視点との出会いが研究を深め、批判的思考力を養う貴重な場となります。立場・経験・年齢関係なく議論ができるこの機会、ぜひ積極的に活かしていってください!