難しいこと・独創的なことを書く力よりも

「万人受けする無難なこと」をマイナス要素なく書く力を

まず身に着ける!

目次

高校教員の方への「小論文」研修を行いました!

昨日6/7は十勝の高校様からのご依頼で

【図書専門部実務講習会】の講師を務めました。

高校教員の先生方に多数お越しいただき、

Zoom上から研修を実施したのです。

私はもともと高校教員です。

なので

こういう機会、なんとも懐かしい気がします。

おかげさまで好評のうちに終えることができました!

入試採点者側の思いを探れば、受かる小論文もラクラク書ける!

今回の講習会の中でお伝えした

1番のこと。

それは「入試の採点者側の思いを探る」

というところです。

小論文の入試って

採点するのに手間がかかります。

採点者にも事前に採点基準を伝える必要もあるので

意外と大変なのですね。

そこまでの手間をかけてまで

小論文入試を実施する理由。

それは小論文でしか測定できない「能力」があると

考えられているから、なのです。

だからこそ

採点者がどこを見て、

何を評価するかがわかれば

対策もしやすくなるのです。

小論文採点の仕方を知る!

ただ・・・。

実際のところ小論文の採点をどのように行っているかということは

意外なほど情報が出ていません。

どんな基準で採点をされているかも、

正確な情報は出回っていないのです。

なので、今回は

研修の中でもお話を差し上げた

「小論文試験の採点基準」をテーマに

書いていきます!

便宜的に「大学入試」をモデルにしていますが、

大学院入試においても適応することが多い内容ですので

参考にしてみてください。

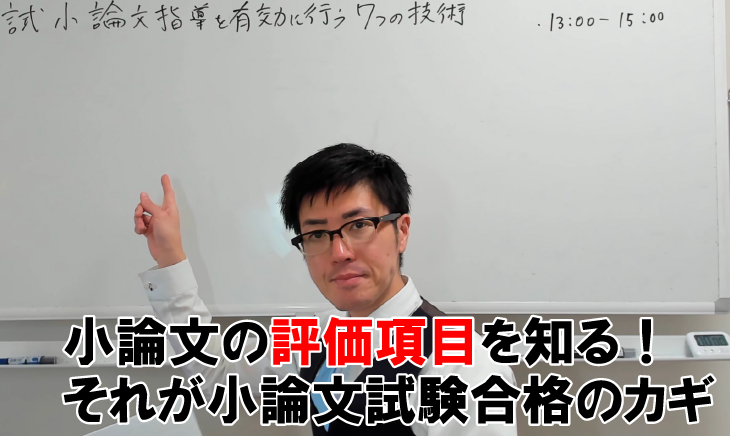

小論文入試 4つの評価項目

大学入試小論文においては

「問題理解点」「文章点」「説得点」「構成点」

という4つの項目から採点されている、といわれています。

(石井貴士, 2017, 『1分間小論文』青春出版社 より)

それぞれを見ていきましょう。

なお、配点はあくまで例ですのであしからず。

(1)問題理解点 30点

これは問題で聞いている内容について

きちんと理解できているか、

設問に答えられているかを測定する項目です。

課題文を要約させる問題が出題された際は

「要約が適切にできているか」などもここで見られることになります。

(2)文章点 20点

これは文章の誤字脱字や

文章表現の適切性を見ている項目です。

誤字脱字は1箇所ミスで1〜2点減点、

と認識するといいでしょう。

(3)説得点 30点

これは文章の論理性や

記載した事例・エピソードの適切さなどが

見られています。

(4)構成点 20点

これは文章の構成の仕方を見ているところです。

「書き方を理解しているか」を

判断する項目となっています。

基本を大事に。それが小論文必勝のカギ。

…さて、これで小論文の採点項目を

一通り見てきたことになります。

こうしてみると

格別「難しい知識を知っているか」どうかが

問われているわけではないことに気付きます。

それよりも

(1)設問を理解しているか、

(2)誤字脱字なく書けているか

(3)論理性や記載する事例が適切か

(4)書き方の流れをわかっているか

という【基礎的内容】が問われていることに気付けるはずです。

まずはこういう基本をおさえることが

小論文「攻略」のカギにつながるのですね。

今回のポイント

難しいこと・独創的なことを書く力よりも

「万人受けする無難なこと」をマイナス要素なく書く力を

まず身に着ける!

無難でもいいから確実に書けることを書く。

小論文の試験の際、

「自分しか書けないことをがんばって書かないと…!」

と気負いすぎる人がたまにいらっしゃいます。

気負いすぎると肩に力が入り、

アイデアもなかなか出なくなってしまいます。

そもそも

たった1~2時間の回答時間で

独創的な考えなんてそうそう思いつかないものです。

なので無難でもいいので

「設問から考えつくこと」

「等身大の自分が言えること」を

書いてみるのをオススメします。

それに、試験当日は

漢字の誤字脱字や日本語文法のミスでの失点に

気をつけて書くだけで

カンタンに点数を上乗せできるものです。

まずは冷静に

「無難」なことでもいいから書ける力を

身につけていきたいですね!

遠隔研修、無事終了!

…講義の中でもこういった内容をお伝えしたところ

たいへん好評でした。

遠隔であっても

オンラインでの研修、

けっこううまくいくものですね。

そうなったのはサポートいただいた

運営側の先生方のおかげです。

貴重な機会をいただき、

また運営をおこなってくださり、

本当にありがとうございます。

どうぞ引き続き、よろしくおねがいします。

ではまた!

補足 独創的な小論文チャレンジの仕方

今回は「小論文は無難な内容でも構わない」旨を書きましたが、

もし基礎的な内容が理解できているなら

「独創的」な小論文にチャレンジするのもいいと思います。

ポイントは練習する段階から

「いろんなテーマに応用できる小論文原稿」を

予め何本も作っておくことです。

当日の問題に応じた回答を

すでに書いた小論文の記述を組み合わせて

作っていくわけですね。

このように事前に原稿を用意できているなら

「独創的」な小論文にチャレンジするのも

良い戦略だと思います。

参考にしてみてください。

コメントを残す