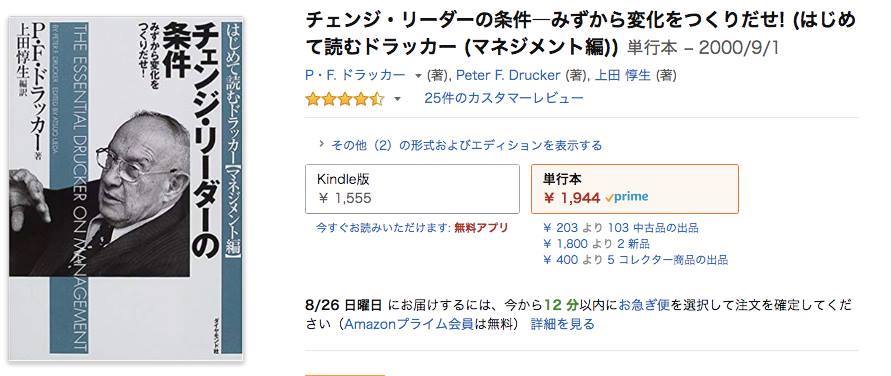

本書は『はじめて読むドラッカー』シリーズ

三部作の2冊目です。

「自己実現編」

「マネジメント編」

「社会編」と続く「マネジメント編」が本書です。

「企業はマネジメントが大事だ」

とよくいいますが、

そもそも「マネジメント」という概念を

作り出したのがドラッカーなのです。

読書会の中で

ドラッカーのマネジメント理論を

一緒に学んでいければ幸いです!

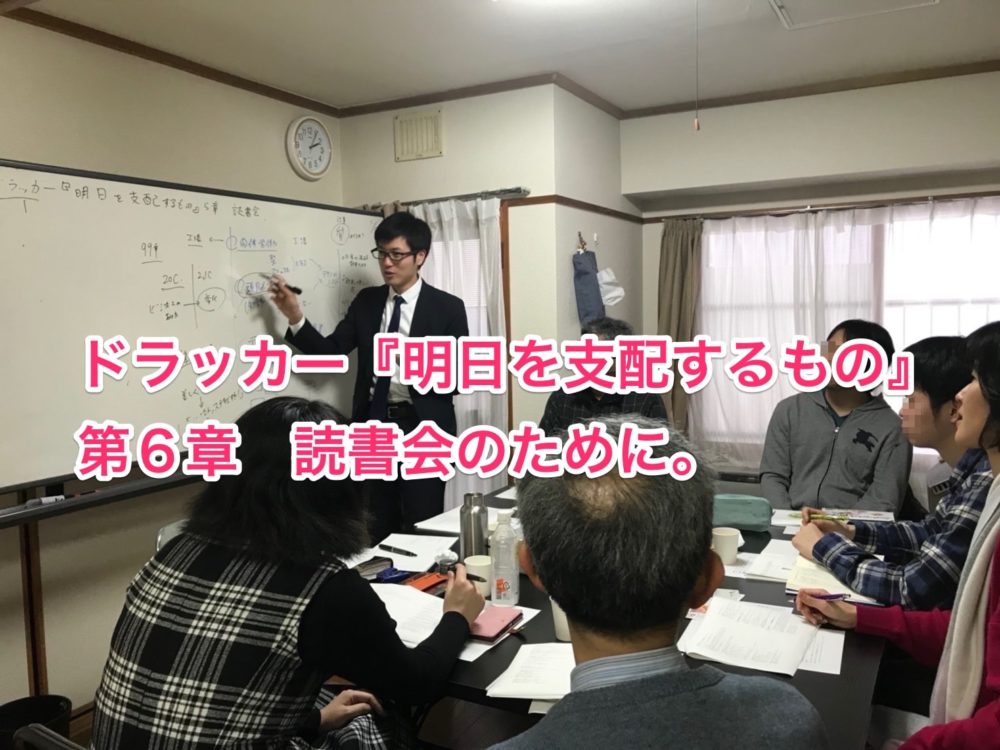

ドラッカー『チェンジ・リーダーの条件』読書会vol.5

2019年1月25日(金)13:00-15:00

@札幌駅前 作文教室ゆう

☆お申込み・詳細はFBイベントまたはこちらからどうぞ!

【範囲】

Part4 3章〜5章(159-190ページ)

☆は藤本のコメントです。

目次

Part 4 マネジメントの基礎知識

3章 目標と自己管理によるマネジメント(159-174)

出典:『現代の経営』(1954)

「第11章 目標と自己管理によるマネジメント」

▼何に焦点を合わせるか(159)

・「組織はチームをつくりあげ、

一人ひとりの人間の働きを一つにまとめて

共同の働きとする。

組織に働く者は、共通の目標のために貢献する」(159)

・「事業が成果をあげるには、

一つひとつの仕事を、

事業全体の目標に向けなければならない」(159)

・「仕事は、全体の成功に焦点をあわせなければならない」(159)

・「組織に働く者は、

事業の目標が自らの仕事に対し

求めているものを知り、

理解しなければならない。

上司もまた、

彼らに求め期待すべき貢献を知らなければならない」(159)

・「これらのことが行われないならば、

組織に働く者は、方向づけを誤る。働きは無駄となる」(159)

・3人の石工の話

→「一流の腕は重視しなければならないが、

それはつねに全体のニーズと関連付けなければならない」(160)

☆石工の例がこの章のポイントですので確認しておきましょう。

・「全体としての事業が、

自らに何を求めているかを理解することを要求する」(160)

・「新しい技術は、一人ひとりの人間が卓越性を追求するとともに、

共通の目標に向けて方向づけされることを必要不可欠とする」(160)

☆単なるスタンドプレーヤーではなく、

共通の目標に向けての方向付けが必要である

▼方向づけを間違えるおそれ(160)

・「マネジメントの階層的な構造が、

危険を大きなものにする」(160)

→「ポストを手に入れるのは、

経理への報告をうまく書けるものだ」(161)という

文句が聞かれてしまうように

・仕事の本質的なものでなく

間接費の削減や経理への数字ばかりが

重視される傾向がある

・「この手の問題の解決には、

組織に働く者の意識を、

それぞれの上司にではなく、

仕事が要求するものに向けさせることが必要である」(161)

,→「経営書の多くが説いているように

行動パターンや姿勢を強調しても、解決は得られない。

逆に、人間関係に意識過剰となって、

問題を大きくしてしまうおそれがある」(161)

▼何を目標とすべきか(162)

・「社長から工場の現場管理者や事務主任にいたる

全員が、明確な目標を持つ必要がある。

それらの目標は、

自らの部門が生み出すべき成果を

明らかにしなければならない。

他の部門の目標達成を助けるために、

自らや自らの部門が期待されている貢献を

明らかにしなければならない。

そして、自らの目標を達成するうえで、

他の部門からいかなる貢献を期待できるかを

明らかにしなければならない」(162)

→「言いかえるならば、

最初の段階から、

チームワークとチームの成果を重視しなければならない」(162)

→「マネジメントとは、

自らの行動によって全体への責任をとるもの、

すなわち石を切ることによって教会を建てる者のことである」

(162)

☆ドラッカーといえば「貢献」の話

・「目標は、事業の繁栄と

存続に関わりのあるあらゆる領域について、

果たすべき貢献を明らかにしなければならない」(162)

・「もちろん一人ひとりの目標は、

長期と短期の観点から明らかにすることが必要である。

そして目標は、事業場の定量化できる目標とともに、

人材開発、働く人たちの仕事ぶりや姿勢、

社会的責任など、定量化できない目標を

含むことが必要である」(163)

▼キャンペーンによるマネジメントは失敗する(163)

・「マネジメントを的確に行うためには、

目標間のバランスが必要である」(163)

・やってはいけないこと:

危機感をあおるマネジメント

キャンペーンによるマネジメント

・「キャンペーンによるマネジメントを行っている組織では」

「本来の仕事の手を抜く下、

キャンペーンをサボって本来の仕事をするか、

いずれかしかない」(164)

▼一人ひとりの目標を明らかにする(164)

・マネジメントとは

「企業全体に対して行うべき貢献について

責任を持つ者である」(164)

・「目標は、その属する上位部門の成功に対して

行うべき貢献によって規定される」(164)

・「マネジメントたるものは、

自らが率いる部門の目標を

自ら設定しなければならない」(165)

→「マネジメントであるということは、

現実に責任をもつことである」(165)

・「目標は、好みではなく、

組織の客観的なニーズによって設定しなければならない」(165)

☆自分の好きなことだけで目標を立てても、

それが組織の貢献につながらないなら意味がない

→「「自らに何が求められ、それがなぜであるか」

「自らの成果は、何によって、いかに評価されるか」を

知り、理解しなければならない」(165)

・「上位の部門の目標設定に参画して初めて、

彼らの上司も、

「彼らに何を期待し、

どれだけ厳しい要求を課すことができるか」

を知ることができる」(165)

・マネージャーズ・レターの例:

部下が次の5つを書く

ⅰ「上司の仕事の目標と、

自らの仕事の目標を明らかにする」

ⅱ「自らに要求されていると思う仕事の水準を書く」

ⅲ「自らの目標を達成するために、

自らが行うべきことを列挙し、

自らの属する部門におけるそのための障害を列挙する」

ⅳ「上司や会社が行っていることのうち、

彼の助けになっていること、

障害になっていることを書く」

ⅴ「自らが目標としたものを実現するために、

今後一年間に自らが行うべきことを提案する」(166)

→この方法が明らかにすること:

①上司が無意識的に部下を混乱させ、

誤り導いていることを明らかにする

②組織の要求と上司の要求の矛盾を明らかにする

☆組織で働いていると、たしかにこの矛盾はたくさんありました。

・「共通の方向づけを行うだけではなく、

間違った方向づけをなくすための努力が必要である」(166)

☆この文の後段を書いている部分が

ドラッカーの強みだと思う。

・下から上へのコミュニケーションが必要:

「上司が進んで耳を傾ける意志をもつとともに、

部下が話を聞いてもらえる特別の仕組みが必要である」(167)

☆はやりの360度評価も重要である

▼自己管理によるマネジメントに必要なもの(167)

・目標によるマネジメントの最大の利点:

「自らの仕事ぶりを自らマネジメントすることが

可能になること」(167)

→「目標によるマネジメントは、

一人ひとりの人間の方向づけや

仕事の一体性のためには不要だとしても、

自己管理によるマネジメントのためには必要である」(167)

☆私のようなフリーランスは

自己管理が本当に必要です

・「目標によるマネジメントの最大の利点は、

支配によるマネジメントを自己管理による

マネジメントに代えるところにある」(167)

・自己管理によるマネジメントには

「そのための道具立てが必要である」(167)

→単に自分の目標を知っているだけでなく、

「自らの仕事ぶりとその成果を、

目標に照らして評価測定することが必要である。

したがって、事業のあらゆる領域について、

明確な共通の評価基準を与えることが必要である」(168)

☆ご自分の目標はなんですか?

その目標をどうやって評価測定できますか?

基準は明確ですか?

ダメな例「今年はなるべく早起きする」

→「いつ起きたら早起きか」という指標が曖昧

→評価測定し、「早起きできたかどうか」を

評価できる、「早起き」の基準を明解にするようにする。

たとえば「7:00までに起きたら早起き」などのように明確にする

・「もちろん、自らの仕事ぶりを評価測定するための情報を

もつことが必要である」(168)

→「情報は、自己管理の道具であって、

上からの管理の道具であってはならない」(168)

・「自己管理こそ、高い仕事の基準を設定する」

「それらの成果をあげるための仕事は、

彼ら自らが、そして彼ら自らのみが管理する」(170)

・「人は、自らの仕事についてあらゆる情報をもつとき、

初めてその成果について全責任を負うことができる」(170)

☆自分のやることについて知識・情報を得ていくことで

はじめて自分としてやるべきことができるようになります

▼報告と手続きに支配されるな(170)

・「自己管理によるマネジメントを実現するには、

報告・手続き・書式を根本的に見直すことが必要である」(170)

・報告と手続きの誤った使い方3つ

(1)手続きを規範とみなすこと:

(2)手続きを判断の代わりにすること:

→手続きが有効なのは判断が不要な時

☆手続きどおりにするのは官僚的になってしまう

(3)上からの管理の道具として使うこと:

→書類を書くことに追われ、

本来の仕事ができなくなる

☆学校教員の仕事がまさにこれです

・「報告と手続きの数は最小限にとどめ、

時間と労力を節約するためにのみ使うべきである。

それは、可能なかぎり簡明なものにとどめておくべきである」(172)

☆とても1954年の本とは思えない現代性をもっている

・「あらゆる企業が、

現在使っている報告と手続きのすべてについて、

本当に必要かどうかを

定期的に検討する必要がある」(173)

・「報告と手続きは、

記入する者自身にとっての道具でなければならない。

記入者を評価するための道具にしてはならない」(173)

→「確実にする唯一の方法は、

彼ら自身が成果をあげるうえで必要な書式と報告以外は、

いっさい書かせないことである」(173)

▼個人の目標と全体の利益を調和させる原理(174)

・「今日必要とされているものは、

一人ひとりの人間の強みと責任を最大限に発揮し、

彼らの視野と努力に共通の方向性を与え、

チームワークを発揮させるためのマネジメントの原理、

すなわち、一人ひとりの目標と全体の利益を調和させるための

マネジメントの原理である」(174)

→「これらのことを可能にするゆういつのものが、

目標と自己管理によるマネジメントである」(174)

→「誰かの意志によってではなく、

自ら行動しなければならないという

自らの決定によって行動させるようになる。

言いかえるならば、自由な人間として行動させる」(174)

☆心理学で言う内発的動機づけである。

・「目標と自己管理のマネジメントこそ、

まさにマネジメントの哲学と呼ぶべきものである」(174)

→「成果の達成を確実なものにするために、

客観的なニーズを一人ひとりの人間の目標に変える。

心の自由を実現する」(174)

4章 人事の原則(175-184)

出典:『マネジメント・フロンティア 明日の行動指針』(1986)

「第13章 経営管理者の人事 その基本原則」

▼一流の人事はどこが違うか(175)

・「マネジメントは、人事に時間をとられる。

そうでなければならない。

人事ほど長く影響し、かつもとに戻すことがむずかしい

ものはない」(175)

→成功が1/3、まあまあが1/3、失敗が1/3

・人事の成功を10割に近づけることは可能である

しかし、こと営業に関してでは 「それどころか、言語的知能テストの成績が高い者は むしろ大事なのは

統計データ的には

「全般的なビジネス特性」は

「高学歴」で「ハキハキ対応」できる人が高いそうです。

「高学歴」で「ハキハキ対応」できる能力は

そんなに影響しません。

むしろ営業成績が低い、という結果すら

得られているのである」

(『統計学が最強の学問である ビジネス編』

Kindle版No.1426/4016)

「営業という仕事に興味と適正があり、

誠実で仕事を最後まで達成しようとする」

(同No.1437/4016)人のほうが

営業としての成績が高く出ることが

統計的に明らかになっているそうです。

▼共通する4つの原則(176)

(1)「ある仕事につけた者が成果をあげられなければ、

人事を行った自分の間違いである」(176)

☆それくらいの真剣さで行う必要がある、ということ

(2)「兵士には有能な指揮官をもつ権利がある」(176)

→責任感のある者が成果を挙げられるようにする

(3)「人事は正しく行わなければならない」(176)

(4)「外部からスカウトしてきた者に、

初めから新しい大きな仕事を与えてはならない」(176)

☆太平洋戦争中の日本の人事は

けっこうめちゃくちゃだったみたいですね。

▼踏むべき手順(177)

(1)「仕事の中身をつめなければならない」(177)

→役職や地位が変わらなくても、

「仕事の中身は、つねに、そして思いもかけず

変わっていくことを知っておかなければならない」(177)

☆意味なくポストに人をあてがうことを行うのでなく、

「このポストにはどんな職務内容を与えるか」

を考える必要がある

(2)「複数の候補者を検討しなければならない」(178)

→仕事には相性があるので、

つねに3〜5人から検討するようにする

(3)「強みを中心に検討しなければならない」(178)

→「重要なことは、何をできないかではない。

強みは何か、その強みはその仕事の中身に

合致しているかである」(178)

→「弱みを中心に見ていたのでは、

いかなる成果も生み出せない。

成果を生むものは、強みである」(178)

(4)「候補者について知っている者から、

考えを聞かなければならない」(179)

→「人の評価に際しては、

ひとりだけの判断は無効である」(179)

(5)「新しいポストにつけた者に、

仕事の中身を理解させなければならない」(179)

→3ヶ月したあとに、

「新しいポストで成功するには

何をしなければならないか」(179)を聞いていく。

「これまでやってきた仕事のやり方では、

新しいポストはこなせない」(180)と言っていく

→「このプロセスを踏まないかぎり、

新しいポストについた者の仕事ぶりが満足できなくとも、

責めることはできない。自らを責めるべきである。

人事を行った者として、

行うべきことを行っていないからである」(180)

・人事担当者としてやるべきこと:

「新しいポストが、それまでとは違うやり方、

考え方、人との関わり方を要求しているということを」(180)

相手に理解させること。

▼失敗したらどうするか(181)

・これらのプロセスを踏んでも、

人事の失敗はなくならない

・「専門分野のマネジメントの人事には

リスクがつきものである」(181)

→「したがって、昇進や異動がうまくいかなかったときには、

ただちに再異動させる必要がある」(181)

→「間違った人事をされてしまった者を、

そのままにしておくことは温情ではない。

意地悪である」(181)

☆この辺、日本的な組織でもよくある話。

・必ず失敗するポスト(「後家づくり」)の存在に気をつける:

「優秀な者さえ失敗させてしまうポストは、

組織が急速に成長したり、

変化したりしたときに現れる」(182)

→「前のポストで立派な業績を上げていた二人の人間が、

たて続けに失敗したときには、

「後家づくり」のポストと見なければならない」(182)

→その時は「ポストそのものをなくすべきである」(182)

▼人事には姿勢が現れる(182)

・「マネジメントの究極の手段は、人事である」(182)

・「むかしから知られているように、

組織の人間というものは、

他の者がどのように報われるかを見て、

自らの態度と行動を決める」(183)

→「したがって、仕事よりも追従のうまい者が

昇進していくのであれば、

組織そのものが、業績のあがらない追従の世界となっていく」(183)

・「公正な人事のために全力を尽くさないトップマネジメントは、

組織の業績を損なうリスクを冒すだけではない。

組織そのものへの敬意を損なう危険を冒していることになる」(183)

☆日本海軍では山本権兵衛がいたからこそ、

単に「薩摩出身」というだけで地位が上がっていた軍人を

撤廃することができました。

結果、合理的な判断を行える組織となりました。

しかし、日本陸軍には山本権兵衛的な人がいないため、

明らかに勝てない戦争に突入してしまうこととなりました。

(司馬遼太郎『坂の上の雲』の指摘より)

☆ビジネスパーソンの一番の「関心」は

今も昔も「人事」です

5章 同族企業のマネジメント(185-190)

出典:『未来への決断』(1995)

「第4章 同族企業経営」

▼生き残りを左右する原則(185)

・「先進国では、企業の大半を同族が所有し、

マネジメントしている。

同族経営は、中小企業に限らない。

世界最大級の企業もある」(185)

☆言ってしまえば、

ユニクロも同族経営の会社です。

ジャパネットたかたもそうですね。

ベネッセ(旧 福武書店)もそうです。

・「ところが、マネジメントについての本や講座のほとんどが、

経営のプロによってマネジメントされる上場企業だけを

扱っている」(185)

・「同族企業と他の企業の間に、

研究開発、マーケティング、経理などの仕事で

違いがあるわけではない。

しかし、同族企業はマネジメントの構成に関して、

いくつかの原則を必要とする」(185-186)

▼できの悪いものは働かせるな(186)

(原則1)「少なくとも同等以上に働く者でないかぎり、

同族企業で働かせてはならない」(186)

→「できの悪い甥を働きにこさせて給料を払うくらいならば、

働きに来ないよう金をやったほうが安くつく」(186)

▼トップマネジメントに一族以外からも採用せよ(187)

(原則2)「トップマネジメントのポストの一つには、

必ず一族に属さない者をあてなければならない」(187)

→「一族に属しておらず、

仕事と私事を混同することのない尊敬すべき人間を、

トップマネジメントのなかに

最低ひとりは入れる必要がある」(188)

▼専門的な地位には一族以外の者も必要(188)

(原則3)「専門的な地位には一族以外の者を必要とする」(188)

▼適切な仲介人を外部に用意せよ(189)

・この3原則を守っていても問題が起こることがある:

特に後継者問題

→「解決の方法は一つしかない。

すなわち、後継者問題に関わる意思決定は、

一族の者ではなく、

しかも利害関係をもたない外部の者にゆだねることである」(189)

・「しかし、後継者問題が深刻化してから

外部の人間を招いても手遅れである」(190)

(原則4)「同族企業は継承の決定を迫られるはるか前、

できれば一族の人間が後継者について

それぞれ考えをもつようになる前に、

適切な仲裁人を外部に見つけておかなければならない」(190)

・「中堅企業の多くは同族企業である。

したがって、社会にとって、

同族企業を支援し、

その継承を容易にすることは、

起業家精神の観点からも重要である」(191)

・「今日、前述の4つの原則を守り、

その根底にある理念を理解している同族企業は

ほとんどない。

その理念とは、同族企業にせよ、

それを所有する一族にせよ、

一族が同族企業に奉仕するときにのみ、

生き残り、繁栄することができるということである。

一族に奉仕すべくマネジメントしたのでは、

同族企業も一族も、生き残り、繁栄することはできない」(191)

・「「同族企業」という言葉で鍵となるのは、

「同族」のほうではない。「企業」のほうである」(191)

☆黒字なのに後継者がいないため

会社を潰さなければならない会社が60万社あると言われています。

事業承継が本格的に議論されているのです。

その事からも、ドラッカーに

先見の明があることがわかります。

☆札幌の経営者のうち

社長の勉強会に出ている人は

基本的に「二代目・三代目」社長が多い印象があります。

☆ちなみに、『ドラえもん』の

スネ夫のお父さんは社長です。

スネ夫も将来社長なのは

「同族企業」だから、ということになります。

コメントを残す