目次

推し活、してますか?

いまや日常的な言葉として広く使われるようになった「推し」という言葉。

アイドルやアニメキャラ、俳優、スポーツ選手など、「自分が応援したい!」と思う対象を指して「推し」と呼ぶことは一般的になりました。

こういう「推し」を応援する活動を「推し活」と呼んでいます。

映画を何度も見に行ったり、グッズを集めたり、ライブやイベントに通ったり、SNSで推しへの想いを発信したり…。

「推し活」は、単なる娯楽ではなく、自分の気持ちを主体的に表現する、まさに自己表現の一つとも言えるようになりました。

いまや推し活市場は3兆円にのぼると言われているくらい発達しているそうです。

☆参考記事

【2025年最新】推し活市場の今がわかる!市場規模から消費行動まで解説!

推し活=主体的な応援

かつては「映画に行く」「好きな俳優のドラマを観る」「アイドルのライブに行く」という行動は受け身な娯楽と捉えられていました。

ですが、「推し活」として言語化されることで、そこに能動性や主体性が加わります。

「私はこの人を応援したい」

「この作品を何度でも観たい」

「このキャラクターをもっと多くの人に知ってほしい」

そんな想いをもって行動する人たちが増えています。

推し活は、単なる娯楽消費を超えた「生き方」の一部にすらなってきているのです。

「推し」と「推敲」の意外な共通点?

さて、ここで少し視点を変えてみましょう。

私はふだん、大学院受験対策や文章指導の仕事をしています。

「推し活」という言葉が流行った時、似た言葉を思い出したのを覚えています。

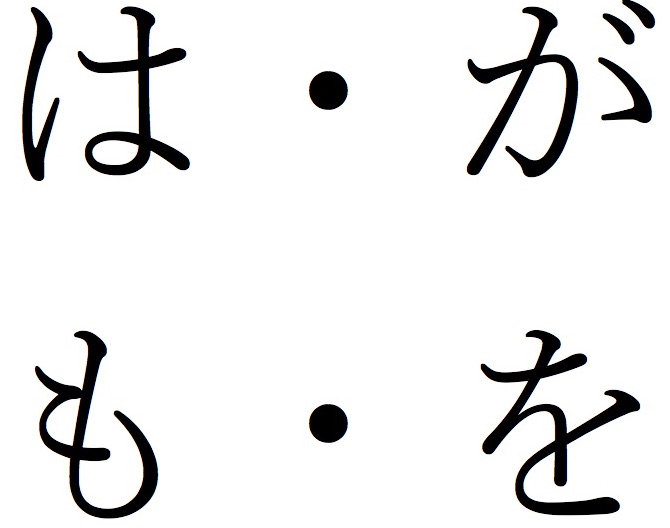

それが「推敲(すいこう)」という言葉です。

「推敲」とは、文章をより良くするために、何度も読み直し、練り直し、修正を加えていくことを指します。

単に書いたままではなく、読む人のことを考えて、構成を変えたり言い回しを調整したりするのです。

書いた文章をより良くするために修正していくことを「推敲」といいますが、「推す」と「敲(たた)く」という言葉がなぜ「文章を修正する」意味になるか不思議ではないでしょうか?

推敲の語源は中国の詩人エピソードから

この言葉の語源には中国の詩人の逸話が関係しています。

唐の時代、賈島(かとう)という詩人が移動中にロバに乗りながら漢詩を作っていました。

「僧は推す月下の門」という言葉を考えたところ、「あれ、これは「推す」よりも「敲(たた)く」としたほうが良いのではないかと迷い始めました。

お坊さんが門をスッと静かに押して入る景色よりも、月明かりの下お坊さんが門を軽く叩く音が響くほうが漢詩としての完成度が上がるのではないか。

どっちがいいかを真剣に悩んでいました。

「推すほうが良いか、敲くほうが良いか…」

ブツブツ言いながら門を押す仕草や門を叩く仕草をしていると、役人の行列が来たのに気づかず、ロバごと行列にぶつかってしまいました。

「無礼者!」

当然、賈島は怒られますが釈明のために「推すのと叩くの、どちらがいいか迷っていたら気づかずに行列にぶつかってしまいました」とありのままを説明しました。

(ありのまま説明してしまうところ、なかなかユニークですね)

実はぶつかった行列は韓愈(かんゆ)という政治家の行列でした。

韓愈は文人としても著名であり、漢詩の大家でもありました。

韓愈は「その漢詩はやっぱり「敲く」ほうがいいだろう」と話し、怒るどころか賈島と意気投合することになったと言います。

ここから、文章を書いた後より良くするために文章の修正をすることを「推敲」というようになったそうです。

どちらも漢詩好き、いうならば「漢詩推し」な人たち(推し同士)の逸話といえるでしょう。

☆参考記事 推敲(wikipedia)

推敲は「出す前に読み直す」習慣

私は北海道庁や市町村職員の方の「文章作成力向上研修」の講師をしています。

その際にも「書いた文章は必ず推敲しましょう!」とお伝えしています。

自分の中ではよく書けたと思っていても、イマイチ内容が伝わらない文章になっていることが多いものです。

だからこそ、書いたらそのまま出すのではなくあと1秒でいいから見直して少しでもいい文章にする工夫をするのが必要なのです。

推敲をする際におすすめなのが「音読してみる」こと。

声に出して読んでみると、どこか引っかかる箇所や、言い回しの不自然さに気づけることが多いです。

耳で聞くことで、視覚的にはスルーしていたミスに気づくのです。

大学院の出願書類作成にこそ推敲は役立つ!

この推敲という作業は大学院の出願書類作成にこそ役立ちます。

たとえば志望理由書や研究計画書を書くとき、内容を練るだけではなく「わかりやすいか」「伝わるか」といった視点で自分の文章を見直すことが必要です。

実際、大学院受験を支援していてよく感じるのは、難しい言葉を詰め込みすぎた結果、読みにくくなってしまっているケースです。

意味が通じない、あるいは意図が曖昧になると、せっかくの熱意や実績も伝わらなくなってしまいます。

なので音読をして、「この文章で言いたいことが伝わるか」をチェックするのがオススメなのです。

(もちろん、私のような第三者に文章を見てもらって客観的アドバイスを受けることでよりよい推敲が可能となります)

ChatGPTを使った「推敲」もおすすめ!

近年ではChatGPTのようなAIが発展しています。

推敲をする際、ChatGPTなどのAIを活用するのもオススメです。

文章をChatGPTに見てもらい「この文章は読みやすいか」「どこを直した方が良いか」と聞いてみると、文法の誤りや表現の冗長さを指摘してくれます。

もちろん、すべてをAI任せにするのは危険です。

AIは間違った情報を出すこともありますし、文脈を十分に理解していない場合もあるからです。

でも、誰かに書類を提出する前にChatGPTに見せてみるだけでもあれこれお有益なアドバイスを貰えることが多いです。

推し活が「自分の好きなものを何度も見て、応援し、磨いていく」活動だとすれば、文章における「推敲」もまさに同じだといえます。

自分の書いた文章を読み返し、磨き上げる――。

まさに推敲とは推敲活、つまり文章を「推して、敲く(たたく)」活動といえるのではないでしょうか。

推し活同様、推敲も忘れずに!

結局のところ、「推し活」も「推敲」も、自分の想いを誰かに伝えたいという気持ちから生まれる行為です。

好きなものをより多くの人に知ってほしい。

自分の考えを正しく、魅力的に伝えたい。

そうした願いが根底にあるのかもしれません。

志望理由書や研究計画書、プレゼン資料、報告書など、どんな文書も書いた後「読みやすさ」と「伝わりやすさ」を意識して推敲することでぐっと印象が変わります。

それが、進学や昇進などあなたのキャリアアップにもつながっていくのです。

だからこそ書いてそのまま文章を出すのではなく、必ず推敲するという「推敲活」もぜひやっていってくださいね!!!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」

そういうあなたのために、

「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!

こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。

データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。

なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。

体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。

(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)

お問い合わせはこちらからどうぞ!

いまは3兆円市場となった「推し活」。これは好きなものを何度も応援し磨く活動です。文字が同じ「推敲」も、推し活同様自分の文章を見直し磨き上げる行為です。大学院出願書類や報告書も、書いたら必ず「推敲」しましょう!そうすることで内容が伝わりやすくなり、あなたのキャリアアップにもつながります!