本を元に、大人がアツく語り合う!!!

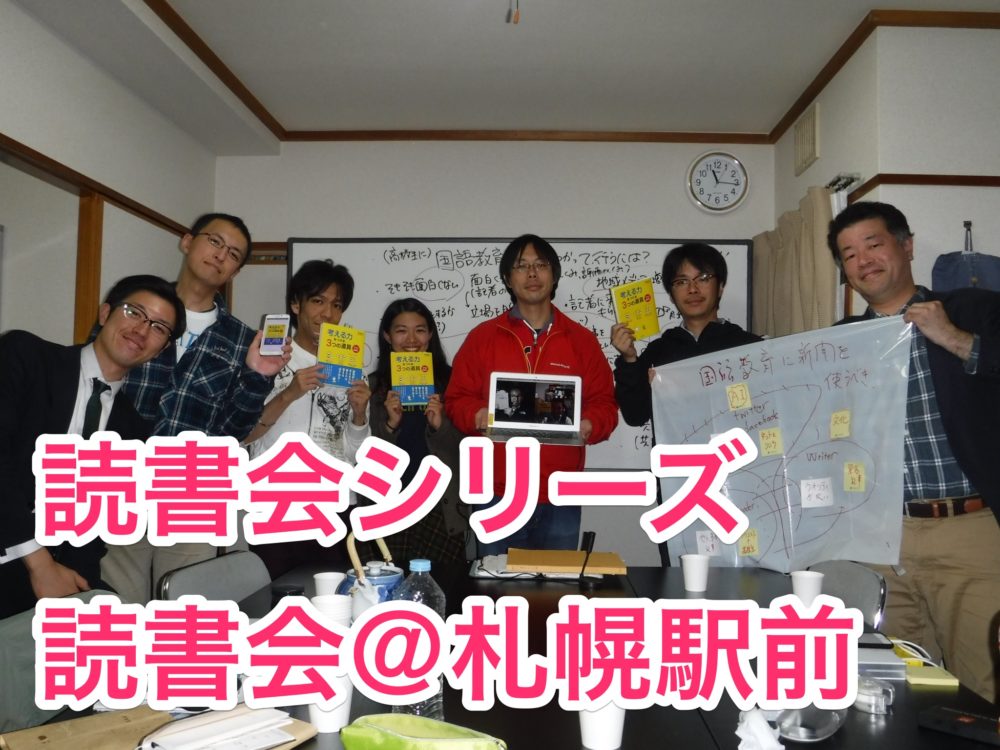

大人がアツく本を元に語り合う場として

毎月 好評実施中の「読書会@札幌」。

「日本の思想を教育面から問い直す!」。

これをテーマに、日本の思想を学び、

さらに考えを深めていく場となっています。

モットーは「あとぐされのない読書会」。

読書会につきものの「ダラダラ長時間続く」・

「声がでかい人だけが延々しゃべる」を

(極力)排する読書会を目指しています。

【開催時間】

毎月どこかの土曜22:00-23:10

【開催場所】

株式会社藤本高等教育研究所

〒001-0018 北海道札幌市北区北18条西4丁目2−46

G-STYLE.STELLA(ジースタイル ステラ) 405号室

札幌市営地下鉄「北18条」駅徒歩2分

☆Zoomで参加したい方はお問い合わせください。

【参加方法】

Facebookイベントからのお申込み

(Facebookページ)

またはお問い合わせ

【参加費】

500円(会場代・お茶代として)

以下は、これまで実施してきた読書会のリストです。

…こうしてみると「よくもまあ、いろんな物を読んできたなあ」というリストです。

コメントつきです!

「僕らはこんな本を読んできた」リスト

☆ボツ本リストはこちら↓

ボツ本リスト

☆最新イベントをクリックすると、

イベントページに飛ぶことができますよ!

祝!100回 開催記念!読書本リストはこちら!

【2024年】

▼(130)『AI時代の新・ベーシックインカム論』読書会

(2024年7月27日 土 21:00-22:10)

☆『AI時代の新・ベーシックインカム論』の詳細とお求めはこちら。

▼(129)『顔ニモマケズ』読書会

(2024年6月15日 土 21:00-22:10)

いい本なんですけど、

若干「感動ポルノ」感がある本…。

切り取り方の問題でしょうか。

☆『顔ニモマケズ』の詳細とお求めはこちら。

▼(128)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』読書会

(2024年5月25日 土 21:00-22:10)

本自体は「まるで卒論レベル」という意見が出ましたが、

自分の読書観を考えるうえで楽しい読書会となりました!

☆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』のお求めはこちら。

▼(127)『客観性の落とし穴』読書会

(2024年4月20日 土 21:00-22:10)

☆『客観性の落とし穴』のお求めはこちら。

客観性で落ちてしまう主観性。

でも、ビッグデータをフル活用すれば

よりよい客観性も実現できるのでは…?

そんな意見が出る読書会となりました。

▼(126)岩尾俊兵『世界は経営でできている』読書会

(2024年3月16日 土 21:00-22:10)

☆『世界は経営でできている』のお求めはこちら。

「令和冷笑体」で書かれた文体がイマイチ…。

経営学の「底の浅さ」を実感する読書会となりました…。

▼(125)『独裁体制から民主主義へ―権力に対抗するための教科書』読書会

(2024年2月17日 土 22:00-23:10)

☆『独裁体制から民主主義へ―権力に対抗するための教科書』の

詳細とお求めはこちら。

現代の独裁体制ともいえるのが

ピラミッド構造の硬直化した組織。

そこを変革するための本としても読めることを

読書会で感じました。

いい本です。

▼(124)『日本宗教のクセ』読書会

(2024年1月20日 土 22:00-23:10)

日本宗教の特殊性を言う本ですが、

けっこう議論の「荒い」部分への減給の出た

読書会でした。

(夕日の話と神仏習合の話は面白いのですが…)

▼(125)ジーン・シャープ『独裁体制から民主主義へ』読書会

(2024年2月17日 土 22:00-23:10)

▼(124)『日本宗教のクセ』読書会

(2024年1月20日 土 22:00-23:10)

日本の宗教といっても一枚岩ではないので

概説として語ることの意味を考えないとな…、

と感じる読書会となりました。

【2023年】

▼(123)『神になりたかった男』読書会

(2023年12月16日 土 21:00-22:00)

幸福の科学・大川隆法の長男が書いた本。

暴露本のはずが、端々に父への愛が溢れた本。

本当に大川は神になりたかったのか…?との疑問が…。

ほか、今年いちばん良かった本なども話し合える機会となりました!

▼(122)『無(最高の状態)』読書会

(2023年11月18日 土 22:00-23:10)

本の内容も面白かったですが、

「悩みをどうやって乗り越えるか?」

という各人の取り組みを聞けたのが一番の収穫です。

▼(121)『食欲人』読書会

(2023年10月21日 土 22:00-23:10)

「これさえ食べればいい」「これは食べたらダメ」。

そんなに明言できないのが「食」の難しいところ。

複雑系としての人間を見ていく大事さを

実感する読書会となりました。

▼(120)『この国の同調圧力』読書会

(2023年9月9日 土 22:00-23:10)

同調圧力が強い日本の組織も、

ある意味組織変革せざるを得ない「諦め」を実感することで

ようやく空気に水を刺せるのではないか…?

(黒船・終戦…)

学校における部活動指導の外部化も、

ある意味「諦め」によるのかもしれません。

▼(119)『冒険の書 AI時代のアンラーニング』読書会

(2023年8月12日 土 22:00-23:10)

いまの学校がつまらないのは

学ぶ内容が制度化され、

固定化しているから。

いまこそアンラーニングが必要ですね!

(読書会もアンラーニングの場になりますね)

▼(118)『WOKE CAPITALISM「意識高い系」資本主義が民主主義を滅ぼす』読書会

(2023年7月29日 土 21:00-22:30)

woke(意識高い系)な大企業よりも、

実は大企業の税金逃れを防げない

政府の方に問題がある、ということがわかった読書会。

企業は資本主義的な正解を目指すので、

世間受けがいいwokeなことを行うのは

ある意味当然なのですね…。

▼(117)『ヤンキーと地元』読書会

(2023年6月24日 土22:00-23:10)

沖縄におけるヤンキー文化を語る読書会。

日本の縮図であり、

生まれた場所からなかなか移動できないことの

大変さなどが背景にあることを実感する

読書会となりました。

▼(116)『「居場所がない」人たち』読書会

(2023年5月27日 土22:00-23:10)

超ソロ社会のなかで楽しく生きるには

外に出ていける「出場所」を作るのがポイントです。

本書にあるように読書会などに参加するのも

いい居場所づくりに繋がりますね…!

▼(115)『悪さをしない子は悪人になります』読書会

(2023年4月15日 土22:00-23:10)

非行少年の背後にある親。

親の責任をどこまで考えるかなど

「親のあり方」を巡って議論が盛り上がりました!

…私はタイトル的に「良い子がキレる」ことの本だと思っていたので、

けっこう「タイトルと違う」印象のある本でした…。

▼(114)『テキヤの掟』読書会

(2023年3月25日 土22:00-23:10)

テキヤという「もう一つの社会」があることは

社会の包摂性を高めることになります。

そういった社会が「誇り」を持てることは

社会の豊かさにもつながるはずです。

▼(113)『自由か、さもなくば幸福か?』読書会

(2023年2月25日 土22:00-23:10)

自由があるときは反面 不安が溢れ、

安心があるときは反面 自由が減る。

そんなトレードオフ。

▼(112)『大航海時代の日本人奴隷 増補新版』読書会

(2023年1月28日 土22:00-23:10 )

後半の「奴隷論」が盛り上がりました!

大航海時代の奴隷と違い、

現在の奴隷は明確な主人がいない中、

自分の「自由意志」で社畜として働く…。

現代社会の「闇」を実感する会となりました。

【2022年】

▼(111)『リベラルアーツ 「遊び」を極めて賢者になる』読書会

(2022年12月17日 土21:00-22:30)

今回は年忘れ企画!

1品持ち寄りで食べ飲みしながらワイワイ実施。

教養のあり方を考えるというテーマと今回の内容、

ベストマッチでした!

「今年扱ったうちで一番の本は?」との質問に、

多くの人があげたのが

『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』でした!

▼(110)『南極の氷に何が起きているか』読書会

(2022年11月12日 土22:00-23:10)

科学で明らかにできることとその限界。

南極のことが何もまだ分かっていないことなど

学問について考えさせられる本でした。

▼(109)『極夜行』読書会

(2022年10月15日 土22:00-23:10)

真っ暗闇の極夜を犬とともに生きのびた体験談。

極限状況を自ら求める姿にノンフィクション作家の矜持を感じます。

▼(108)『22世紀の民主主義』読書会

(2022年9月17日 土22:00-23:10)

読んでいるときは気づきませんでしたが、

この本、「ゼッタイ批判できないように」「巧妙に」

書かれていることに読書会を通じて気づきました。

22世紀という「先」の未来を想定しているということ、

AIといわず「アルゴリズム」ということで

「AIの暴走」という議論をかわしていることなど、

著者の頭の良さを痛感する本となりました。

☆私と沢田石さんとで解説動画を撮っています↓

▼(107)『「リベラル」の正体』読書会

(2022年8月27日 土22:00-23:10)

今の時代、リベラルと保守という2つだけで説明するのは

ほぼ不可能になっているかも知れません。

なので、単に2極化するだけではなく、

互いの立場で議論を深める・「その先」の展望を語るのが

無意味な言い合いを防ぐ上で重要なのではないか。

そういう読書会となりました!

▼(106)『団地と移民』読書会

(2022年7月23日 土22:00-23:10)

本自体がすごくいい本。

「なぜコミュニティはカタカナ語で表すのか」

という問いから

「日本にはもともとコミュニティという概念がなかったのではないか」

「外国人移民のコミュニティだけではなく、

そもそも日本人自体にコミュニティがないのではないか」

など、議論が盛り上がった回となりました!

▼(105)『データから真実と未来を見抜け!プーチンショック後の世界と日本』読書会

(2022年6月18日 土22:00-23:10)

日本の「平和ボケ」とはある意味

「思考停止」を意味している?!

本自体よりも日本の戦後についての議論で盛り上がりました!

▼(104)『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』読書会

(2022年5月14日 土22:00-23:10)

本も面白く議論も盛り上がったという

とっても意義深い会となりました!

「空気」の話など、これまでの読書会の

「総まとめ」のような読書会!

▼(103)『裏道を行け』読書会

(2022年4月23日 土22:00-23:10)

仕事も生活もすべて「効率」的に「ハック」するための「裏道」。

でも、もし100%ホールインワンするゴルフクラブができたなら、

「効率」的でも「楽しさ」「充実感」は感じられないかもしれません。

「裏道」の価値を考えるひとときとなりました!

▼(102)『みんな政治でバカになる』読書会

(2022年3月12日 土22:00-23:10)

政治においては認知バイアスと政治的無知の2つから

みんな「バカ」になってしまいます。

それを防ぐには

「くじ引き民主主義」や「AIの統治」「中間集団の復興」が

必要かもしれませんね!

▼(101)『カラハリが呼んでいる』読書会

(2022年2月19日 土22:00-23:10)

1970年代の研究の「熱意」と「情熱」を感じる本。

環境保護と開発など、

いまに通じるテーマを感じます。

▼(100)『感じるオープンダイアローグ』読書会

(2022年1月22日 土22:00-23:10)

今の時代、じつは自分の思いや悩みを聞いて貰える機会は

少なくなっています。

対面でマスターと話せる喫茶店が減り、

かわりに個別で自分のスマホと向き合うカフェが増えているのも

その1つかも…。

そう気づけた読書会でした。

【2021年】

▼(99)『くじ引き民主主義』読書会

(2021年12月18日 土20:00-22:00)

著者の吉田先生をよく知るメンバーも参加しての読書会!

現在の民主主義を「補完」する可能性が

「くじ引き民主主義」にはありますね!

▼(98)『謎の独立国家ソマリランド』読書会

(2021年11月20日 土22:00-23:10)

かなりの当たり本。

国が貧しいからこそみなが平和。

結果的に民主主義が成立しているという謎国家。

作者の情熱が伝わってくる本でした!

▼(97)『なぜ女系天皇で日本が滅ぶのか』読書会

(2021年10月23日 土22:00-23:10)

ふだんなかなか話すことのない

天皇制についてをアツく議論した1時間!

権威と権力を分けるというアイデア、

近代的思想が生まれる前から続いているという伝統。

いま一度考えてみる機会となりました。

▼(96)『椿井文書 日本最大級の偽文書』読書会

(2021年9月18日 土22:00-23:10)

「竹内文書」のような壮大な嘘と違い、

「椿井文書」はコスい嘘をついている…。

しかも偽文書を作る椿井自身に「罪悪感」がある…。

そういった部分に興味のいった読書会。

…議論を通して

歴史学はある意味「政治」でもあるということを

実感した読書会となりました!

▼(95)『超空気支配社会』読書会

(2021年8月28日 土22:00-23:00)

脱線も多かった回。

右にも左に寄らない「中道」のあり方について

考えさせられる機会となりました!

▼(94)『アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した』読書会

(2021年7月17日 土 22:00-23:00)

イギリスって、実は国内産業がズタズタで、

意外と世界的企業が少ないのでは…?

そんな意見も出る読書会となりました!

「自分を安売りしない」ことの大事さなど、

仕事観を知れる読書会となりました!

▼(93)『行動の品質』読書会

(2021年6月19日 土 22:00-23:00)

新事務所での初回読書会!

内容がいい本だからこそ「どう読むか」も問われるという

読書会となりました!

▼(92)『なぜ、優秀な人ほど成長が止まるのか』(田坂広志)読書会

(2021年5月15日 土 22:00-23:10)

現事務所最後での開催となった読書会。

Zoomとリアル、2つにわけてのディスカッション。

発言もしやすくていい感じでした!

新たな読書会の開催方法、考えていきたいなと思います。

▼(91)『日本企業の勝算』(デービッド・アトキンソン)読書会

(2021年4月17日 土 22:00-23:10)

日本企業の生産性の低さは「中小企業」の多さにある、

という指摘の本。

「でも、著者は中小企業の経営者だよね…」に

批判が集まりました…。

読書会最後に「中小企業と大企業、働くならどっち?」との

問いを各自答えていただいたのも面白かったです!

▼(90)『ビジネスの未来』(山口周)読書会

(2021年3月13日 土 22:00-23:10)

記念すべき90回目!

「女性活躍」を謳う日本がいかに遅れているか、

これからは若者向けのベーシック・インカムが必要だ、

などなど議論が白熱する会となりました!

哲学者の著書でもあり、難解な印象。

でも、「責任の所在」を巡る議論が盛り上がりました!

コロナも結局「責任」を取る人がハッキリしませんね…。

▼(88)『番号は謎』(佐藤健太郎)読書会

(2021年1月16日 土 22:00-23:10)

参加者の方からの「番号トリビア」も聞ける

楽しい機会となりました!

【2020年】

▼(87)『仕事と家族 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』(筒井淳也)読書会

(2020年12月26日 土 21:00-22:10)

2020年最後の開催となりました!

家事や仕事のあり方、今後も考えていきたいですね!

▼(86)『共感資本社会を生きる』(高橋博之・新井和宏)読書会

(2020年11月21日 土 22:00-23:10)

〈日本社会は見えないものにお金を払わない

未成熟社会である〉。

資本主義社会って、どうしても

金額で「数値化」できてしまうからこそ、

人との絆・つながりが希薄になりがちです。

こういった「関係性」を重視する

「共感資本主義」について議論がたいへん盛り上がりました!

▼(85)『出会い系サイトで70人と実際に会って

その人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』(花田菜々子)読書会

(2020年10月17日 土 22:00-23:10)

『世界は贈与でできている』からの流れを感じる本書。

本を紹介するという「贈与」、

人とつながるという「関係性」。

その意味について議論できました。

▼(84)『チョンキンマンションのボスは知っている』(小川さやか)読書会

(2020年9月19日 土 22:00-23:00)

コミュニティのあり方について考えることができた

読書会となりました!

日本の閉塞感はケンカ・議論がないからでは?

コミュニティのあり方を考えることのできた会となりました!

丸7年達成となった読書会。

ここからもよろしくおねがいします!

▼(83)『世界は贈与でできている』(近内悠太)読書会&打上会

(2020年8月29日 土 20:00-23:00)

日本人に「贈与」的発想があわないのではないか、など

議論が盛り上がった会となりました。

終わった後は持ち寄りでの懇親会。

これまで扱った83冊を振り返り、

「私は○○の本の回から参加しました」

などと懐かしいトークが炸裂する場となりました!

▼(82)『13歳からのアート思考』(末永 幸歩)読書会

(2020年7月25日 土)

日本の美術教育のあり方を考え直す機会となった読書会。

「空をピンク色で塗ってもいい」し

アート表現はもっと自由でいい。

自然体験を通して、美意識を学ぶことなど、

本も良くてディスカッション盛り上がるという

「良回」となりました!

▼(81)『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(青野慶久)読書会

(2020年6月20日 土)

この読書会には「ジンクス」と言われていることがあります。

それは「いい本ほど議論が盛り上がらず、

悪い本ほど議論が盛り上がる」というもの。

本書は珍しく「内容もいいし、議論も盛り上がる」という

稀有な本となりました!

今後の仕事のあり方。

じっくり考えていきたいですね。

▼(80)『動物と機械から離れて: AIが変える世界と人間の未来』(菅付雅信)読書会

(2020年5月23日 土)

人間に出来て、AIに出来ないものはなにか?

AIとこれまでの機械とを一緒に扱わない方が良いのではないか?

コロナ時期もあり、システムのあり方も議論になりました。

▼(79)『タテ社会と現代日本』(中根千枝)読書会

(2020年4月11日 土)

日本社会はタテ社会。

タテ社会は一度入ってしまえば「ラク」だけれど、

そこからこぼれる人は必ず出てきます。

そこをどうやって支えるかがポイントですね!

ちょうどコロナウイルス感染症時期ですので、

【セーフティネットをどう作るか】についても

考えることができました。

(余談ですが、メリットを感じていない「町内会」に

「町内会費」をとられること、

不満に思っている人って多いんですね〜)

▼(78)『給食の歴史』(藤原辰史)読書会

(2020年3月14日 土)

何度なく「ボツ本」になりながらも

ついに採用になった本書!!

給食って、

意外と地域差・時代差が激しいです。

当初は貧富の差を「隠し」、

生存権を満たすために出来た給食。

豊かになった現代でも貧困の問題がある以上、

欠かすことができないのが給食です。

ですがアレルギーや宗教上の理由などもあり、

「画一的に皆が同じものを食べる」ことにも

無理が出てきました。

選択の自由と平等(生存権)のバランスが大事だなあ、

と思った次第です。

▼(77)『福岡市が地方最強の都市になった理由』(木下斉)読書会

(2020年2月15日)

福岡市と札幌市。

どちらもよく比較の対象になることがあります。

「もし札幌に雪が降らないなら、

それこそ最強ではないか?」

読書会でそんな妄想もしました。

▼(76)『読書会入門』(山本多津也)読書会(2020年1月25日)

読書会はある意味「読人会」。

この読書会が結果的に

〈居心地の良い場〉と認識くださっていることに、

感謝する読書会となりました!

【2019年】

▼(75)『代表的日本人』(内村鑑三)読書会(2019年12月21日)

おそらく内村鑑三は

世界に誇れる「代表的」な日本人として

5人を選んだのでしょう。

彼らは「聖人」であり「活動家(行動家)」です。

内村鑑三は自分もそうなることを目指していたのかもしれません。

…いい本過ぎて、

イマイチ議論しにくいという「逆説」を

実感する読書会となりました 笑

▼(74)『日本社会のしくみ』(小熊英二)読書会(2019年11月9日)

日本社会を

(1)大企業型

(2)地方型

(3)残余型

にわけて論じるという視点は評価できても、

「地域別ではこの割合はどうなっているのか」

「年齢や性別構成はどうなっているか」

などの疑問が提示された読書会となりました。

三類型のなかでの移動がほとんど生じないのを

どうやって活性化させるべきかが課題ですね!

▼(73)『そろそろ左派は〈経済〉を語ろう』(北田暁大ほか) 読書会(2019年10月22日)

☆火曜祝日の開催です!

そもそも日本の「左派」「右派」の分け方は

諸外国とも違います。

意外と「党を解体して、

はじめから超党派で議論をする」やりかたも

行けるかもしれませんね。

あるいは戦前にあった「地方vs都市」の

二大政党制に戻すのもアリかもしれません。

▼(72)『欲望会議「超」ポリコレ宣言』(千葉雅也ほか)読書会(2019年9月21日)

「性」をテーマにした読書会。

ちょうど同じような時期に

札幌でレインボーパレードがありました。

「異議申し立て」の段階としては

有効な手段ですが、

「その先」を考えていくことが重要なのだという

議論が出ました。

性のあり方について

権利を獲得していく。

そのためには多様な議論も必要なのだと思います。

▼(71)『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』(武田邦彦)読書会(2019年8月31日)

環境問題は「政治」問題でもあります。

「地球環境」を言えばなんでも許される状況を

批判的見るためには「科学リテラシー」が必要ですね!

▼(70)『カイロ大学 ”闘争と平和”の混沌』(浅川 芳裕)読書会

(2019年7月7日 日曜日)

「カイロ大学」というよりも、

「カイロという街を大学にする」という本。

大学には学びを成立させる「制度」と、

貪欲に学んでいくという「熱意」の両方が

必要だというのが一応の結論となりました。

▼(69)『みんなの教育 スウェーデンの「人を育てる」国家戦略』読書会

(2019年6月22日)

なんと、著者の一人・川崎先生にもFacebookで

ご紹介いただけたのが今回の読書会です。

「みんなで話し合って考える」のがスウェーデンの民主主義。

「上から決めたことを徹底する」のが日本の民主主義です。

「みなで作っていく民主主義」を考えていくことが

必要ですね!

▼(68)『センスメイキング』(クリスチャン・マスビアウ)読書会

(2019年・令和元年5月26日 日曜日)

文系/理系など、なんでも「分ける」。

分ければいいわけじゃないですよね。

STEM教育だけではなく、

人文学も学ぶべきであるという至極まっとうな結論になりました。

(翻訳するならもっと脚注が必要だよね、

との指摘も出ています)

☆今回のみ日曜日開催です。

▼(67)『平成精神史』(片山杜秀)読書会

(2019年4月13日)

平成最後の読書会は

『平成精神史』。

幅広いテーマを扱ってしまった分、

それぞれが「浅い」「イマイチ」な内容が多い印象。

「たまたま31年間になった平成の意義って、

いちがいには言えないのでは?」

▼(66)『「コミュ障」の社会学』(貴戸理恵)読書会

(2019年3月21日 木・祝)

本読書会の歴史の中で

ベスト5に入る名著!

日本の同質性・完璧主義が、

ちょっと外れるだけの人間を

「コミュ障」と規定する。

そんな「生きづらい」社会では、

許容されるべく変えていくか、

それとも「生きづらい」人たちだけで

経済を回すかがカギなのかもしれませんね!

▼(65)『日本人の勝算』(デービッド・アトキンソン)読書会

(2019年2月16日)

久々の「当たり本」。

日本というシステム変革には

「最低賃金上昇」が必要だ?!

結局は草の根で、

「個」が学び、自らの生産性を上げるのが

必要なようですね。

▼(64)『統計学が最強の学問である』(西内啓)読書会

(2019年1月19日)

統計学って、「自然科学」と「社会科学」とでは

意味合いが違う気がします。

科学実験などの統計と違い、

例えば「内閣支持率」のような社会科学の統計は

「統計結果」を知ることで「再帰性」が働くからです。

つまり、「内閣支持率が低い」という統計結果が出ると、

それを観た国民が「内閣支持率が下がっているから、

私も支持しない」と再帰的に行動してしまうのです。

この本にはこういう指摘があまりないのが

ちょっと気になりました!

(いい本でしたよ!)

【2018年】

▼(63)『情報戦争を生き抜く』(津田大介)読書会

(2018年12月8日)

この内容、ネットニュースの「まとめ」感が否めません。

せっせとネットニュースを整理し、

本にまとめているのは偉いことだと思いますが、

「本にしなくてもいいんじゃないか?」

という感想が聞かれました。

(ネットラジオなどでやればいい内容かも…)

終了後はこれまでに取り上げた本を

振り返り「どれが良かったか」を

議論していきました。

たまに振り返るのもいいものですね!

「いい本」ほど議論が盛り上がらないという「逆説」にも

気づけました!

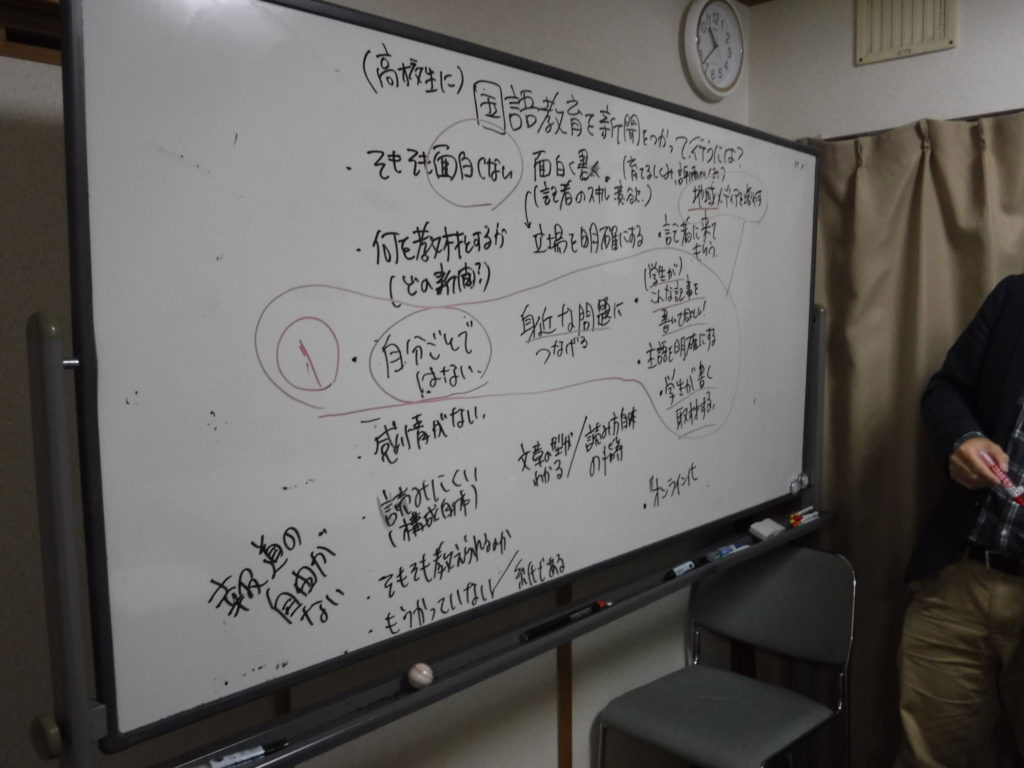

▼(62)『考える力をつける3つの道具』(岸良裕司)読書会

(2018年11月17日)

今回は初の試み!

本に合った「アンビシャス・ツリー」を

実際に使いつつ、ファシリテーション的に

行っていきました!

論題は「国語教育を新聞を使って行うには?」

全員で議論をし、

一緒に作り上げながら結論をだすことができました!

▼(61)『知ってはいけない』(矢部宏治)読書会

(2018年10月20日)

日本が米軍に「従属」している現状を示した本!

「でも、日本が米軍に従属していて、

誰が困っているのか…?」

実は問題が存在していても

「なかったコトにする」という

日本的解決法が取られているのではないか…。

そんな議論の他、

「日本語の構造自体が、

現状の問題を見えなくさせるのではないか」

という意見が出ました!

▼(60)『ヤバい経済学』(スティーブン・レーヴィット)読書会

(2018年9月8日)

60回(丸5年)開催を記念して…、

なんと「書籍」も「映像」も、

どちらを見ても参加できる読書会となりました!!!

☆第52回『0ベース発想』と同じ著者の本です〜。

9/6の北海道胆振東部地震発生直後の

9/8開催となりました。

災害時の「デマ」情報についてなど、

現状につながる議論ができたように思います。

▼(59)『「建築」で日本を変える』(伊東豊雄)読書会

(2018年8月18日)

「みんなの家」とも言える建築をいかに作るか?

北海道の公園がいかに数が多く、質が高いか。

珍しく「北海道を褒める」内容になりました。

▼(58)『都市と地方をかきまぜる』(高橋博之)読書会

(2018年7月21日)

「農」を魅力を引き出すいい本ではあるんですが、

「農協」も「田舎のどうしようもない農家」も書いていない点で

ちょっと「きれいな農家」を描きすぎな気もした本でした。

▼(57)『未来の年表2』(河合雅司)読書会

(2018年6月30日)

本は不評。

でも議論が盛り上がりました!

「今の状態がずっと続くっていう

ありえない想像は辞めて、

【理想の未来にするためにどうするか?】

というバックキャストで考えていきたいですね!」

▼(56)『AI vs 教科書が読めない子どもたち』(新井紀子)読書会

(2018年5月26日)

高校の言うとおりに授業を受ければ受けるほど、

大学受験に受からないという現実。

高校の受験教育が単なる「AIもどき」を作るだけなら、

学校教育に意味はあるのでしょうか?

久々の「当たり本」の会でした!

▼(55)『21世紀の楕円幻想論』(平川克美)読書会

(2018年4月14日)

中世的な「有縁」から抜け出たのが

近代的な「無縁」(経済)社会です。

その結果、人間は自由になった反面、孤独になりました。

「助けて!」と言いにくくなりました。

だから「有縁」も「無縁」も取り戻す「楕円」の発想が必要だ!

…という本でした。

「そのためには、みんなで考えたモラルが必要だよね!」

というのが今回の結論です。

▼(54)『自由のこれから』(平野啓一郎)読書会

(2018年3月21日)

「自由」について論じることの

不毛さを実感した読書会でした。

「Amazonで自由が奪われるって言っても、

程度問題だよね…」

☆毎回参加の松山さんの卒業祝いも行いました!

▼(53)『日本人の人生観』(山本七平)読書会

(2018年2月10日)

山本七平に外れはなし!

日本人の「画一」的な発想は、

「昔」だったら天国でした。

かつての日本では「なんとなく」「空気」を読んでいたら

幸せに生きることができたんです。

でも。

いまグローバル化で、

「空気」を読むことが不可能な「他者」との

コミュニケーションが不可避になりました。

その時代において、

かつての日本同様のコミュニケーションをしていると、

意思疎通すら不可能になります。

歴史と向き合い、

「自然」に任せるのでなく、

「こういう未来が来るからこうする!」と

バックキャストで物事を考えるのが必要なのですね。

▼(52)『0ベース思考』(スティーブン・レヴィット/スティーブン・ダブナー)読書会

(2018年1月20日)

0ベースで発想するには、

背景に「責任を自分で負う」

という覚悟が必要です。

日本のように「なあなあ」な環境だと、

根本から0ベースで発想する感覚が出にくくなるのかも

しれませんね。

▼(51)『生きのびるためのデザイン』(ヴィクター・パパネック)読書会(2017年12月15日)

哲学的には良い本。

デザインは「先進国」で

「金儲け」のためだけじゃない!

…ただ、中身はだいぶ古かったです。

ダイジェスト版で良かったのでは…?

▼(50!)『縮充する日本』読書会(山崎亮)(2017年11月11日)

なんと!

ついに第50弾です!

…結論的には「教科書」的に、

ただ事例をまとめただけ感。

「参加」の概念が面白いので、

札幌でどれだけ行っていけるかが

課題ですね!

▼(49)『人間の居場所』(田原牧)読書会(2017年10月28日)

「すごく面白い!」という声の上がる本。

いまの日本には「承認」が足りず、

結果、「社会」から排除された人は

「居場所」を作らざるをえない。

…そんなことより、この本の

「釣り」コミュニティの話。

めっちゃ面白いです。

そういえば、

『承認をめぐる病』という、

まさに「承認」論もこの読書会でやりましたね!

☆当日は参加者Mさんの

就職をみんなでお祝いしました!

▼(48)『ブラック部活動』(内田良)読書会(2017年9月3日日曜日)

この読書会2回目の、「内田良」さんの著作です!

同一著者の本を使うのは初かも。

一度部活を無しにしてもいいかも。

その上で、「文化に接する場」として

教えたい人が放課後に来て活動を行う。

生徒は違う学校の部活にも行ける。

そういうのがいいのかも。

▼(47)『ブレンデッド・ラーニングの衝撃』(マイケル・B・ホーン)読書会(2017年8月5日)

リアルの授業と、

個別・習熟度別の学習を行うe-ラーニングを

混ぜたもの。

それがブレンディッド・ラーニング。

日本だと「既得権益」が強くて実施不可能かも……。

そんな「絶望」の結論でした。

▼(46)『動的平衡』(福岡伸一)読書会(2017年7月7日(金)22:00-23:00

目ではわからないけれど、

私たちの細胞は日々入れ替わり、

3ヶ月ほどで完全に入れ替わっている。

変化しつつも、

統一性が保たれているのです。

生物の本質は

「動的平衡」にある!

・・・それだけはわかった読書会でした。

▼(45)『魔法の世紀』(落合陽一)読書会(6月17日22:00-23:00)

・・・すっごく分かりにくい本。

言っていることは分かるけど、

要はどういうこと?

仮想現実が現実と融合し、

コンピュータと人間も

融合する社会。

▼(44)『働くことがイヤな人のための本』(中島義道)読書会(5月27日22:00-23:00)

感想は「意外といい本」。

でも、「仕事」の定義がきちんとなされていないし、

「哲学」でもないし・・・。

どうせ死ぬのだから、

社会の「理不尽」を引き受けて

生きていくという姿勢。

でも、結局は「自分の心の中」だけに終止し、

「外」「環境」「日本」の

問題点を改善しようとしないままに

終わってしまっているのでは・・・。

▼(43)『プリズンブッククラブ』(アン・ウォームズリー)読書会(4月22日21:30-23:00)

飲みながら開催。

すごくいい本(ダレるけど・・・)。

読書会の意義・楽しさについて語り合いました。

▼(42)『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(村上春樹)読書会(3月4日)

エンタメのための小説か、

自己の実存のための小説か。

・・・それが問題だ。

▼(41)『「最高のリーダー」の秘訣はサンタに学べ』(エリック・ハーヴェイ)読書会(2月11日)

40回のファシリテーションに引き続き、

今回は「リーダーシップ」をテーマに行ないました!

ただ・・・。

「これって、ある意味【聖書】的だよね・・・。

▼(40)『ぼく、学級会の議長になった』(沢田石誠ほか)読書会(2017年1月14日)

記念すべき40回目は、

なんと読書会メンバーによる

著作で実施しました!

ファシリテーションって、重要。

でも、学校現場でどう落とし込むの?

合意はどうするの?

終了後は急遽の著者サイン会!

内容の記事はこちら!

➡『ぼく、学級会の議長になった。』読書会を開催しました!

▼(39)『戦争における「人殺し」の心理学』(デーヴ・グロスマン)読書会(12月23日 金)

人が人を殺す心理についての、

まじめな研究書。

意外に良書でした。

▼(38)『ファスト&スロー』(ダニエル・カーネマン)読書会(11月26日)

▼(37)『人間さまお断り』(ジェリー・カプラン)読書会(10月22日)

人工知能をめぐる議論。

「そもそも知能って何?」。

結論としては、

「人工知能の利用には、

【ここの部分だけは人工知能を使わない】規制が必要だよね」。

コミュニケーションに関わる部分は機械を入れないほうが良さそうです。

▼(36)『〈インターネット〉の次に来るもの−−未来を決める12の法則』(ケヴィン・ケリー)(9月17日)

『幸せな未来はゲームが創る』みたいな本。

どうなるかわからない今後の社会。

インターネット技術が発達しても、どう使うか?

▼(35)『教育という病』(内田良)(8月20日)

参加者大絶賛の「当たり本」。

教員や学校がいかに狭い世界の中にいることか・・・。

中にいると当たり前でも、

外から見ると「教育リスク」がいっぱいあります。

もっと開いていかないと・・・。

▼(34)『信頼学の教室』(中谷内一也)(7月2日)

本はイマイチ。

でも、「政治」や「政治家」への信頼が不足していることについて、

議論が重ねられました。

▼(33)『絶望の裁判所』(瀬木比呂志)(6月14日)

筆者の姿勢の気になる本。

自分で自分を良心的裁判官と言っているのって・・・。

裁判所が如何に「終わって」いるか、よく分かるイベントでした。

▼(32)『代議制民主主義』(待鳥聡史)(5月28日)

本はつまらなかったけれど、

「政治システム」論で盛り上がりました!

前提として「民主主義」はみんな肯定。

現代の技術を使えば、

ランダムで選んだ人々の裁判員制度的熟議による代議制度と、

「データベース」による声の吸い上げで万事解決する???

▼(31)『ルポ塾歴社会』(おおたとしまさ)(4月9日)

サピックス→鉄緑会という狭いエリートだけでなく、

「高専」や「短大」などといったもっと多様な教育が必要だよね〜討議。

▼(30)『教育の職業的意義』(本田由紀)(3月26日)

単なる専門性を超え、他の業種でも使える

「柔軟性な専門性」を元に語り合った1時間!

業界・業種という「壁」を超える人材が教員には必要ですよね〜。

(ちなみに、私藤本が札幌「帰還」後初のイベントです)

▼(29)『釜ヶ崎から:貧困と野宿の日本』(生田武志)(2月13日)

釜ヶ崎。

そこは「知らない人にも優しい」

「互いに助け合う」ユートピアでもある。

同時に、そこは餓死者・病死者が道に倒れていたりする、

社会的排除された人々のディストピアでもある。

そこを開く鍵は「同一労働同一賃金」や「寛容性」「対話」にあるのかも???

▼(28)『老人喰い』(鈴木大介)(平成28年1月22日)

すごく「アタリ」だった1冊!

オレオレ詐欺のプレーヤーをなぜか「応援」してしまう、

ルパン三世的な本。

世代間闘争が「犯罪」となってしまう悲しさ。

▼(27)『オランダの共生教育』(リヒテルズ直子)(12月19日)

日本とオランダの教育の違い論。

移民受け入れなど「多様性を求める」という動きと

「変化を受け入れる」動きは同じ、との指摘に納得した会でした。

また、移民という外との違いと

発達障がいをもつ子どもという

内との違いを受け入れていく

「緩やかな肯定」が必要との指摘も刺激的な場でした。

(なにげに2015年最後を飾る読書会でした)

▼(26)『都市と日本人』(上田篤)(11月28日)

自然神や宗教施設などの「聖所」、

つまり「カミサマ」があるところが都市のおこりである、

から始まる本。

カミサマは人間秩序から逃れている分、

聖所に自然が残り、人間のエゴを超えた都市設計ができる。

「では北海道や札幌のカミサマは?」。

そこから起こった出身都市への愛着の議論。

「函館は郷土愛がある!」「釧路にはない!」などなど、

なかなか楽しいものでした。

▼(25)『日本人の法意識』(川島武宜)読書会(10月24日)

日本人論を語る古典に挑戦!

日本人は「借りた本」を返さないし、

貸した方も「返して」と言いにくい。

今も昔もそうなのですね。

▼(24)『愛と暴力の戦後とその後』(赤坂真理)読書会(9月26日)

なかなかにアツい本。戦後日本の落し物は一体何?

▼(23)『ぼくらの民主主義なんだぜ』(高橋源一郎)読書会(8月22日)

さまざまなジャンルに渡る本を元に、

「民主主義って、一体何なの?」を問いなおす。

民主主義は教育のプロセスでもある、

との主張に共感する会でした。

▼(22)『資本主義の終焉と歴史の危機』(水野和夫)読書会(7月18日)

言ってることは分かる、

でも「資本主義の終焉って、本当?」感のある本。

日本よりも、むしろ途上国が発展することにより資源の欠如が起き、

「資本主義の終焉」が来る。

資本主義が結局、

豊かさを味わえる上位15%以外は資源を

「蒐集(しゅうしゅう)」することによって成立している以上、

限界がやってくる。

そのとき、どうするか?

仮想空間をフロンティアにすると

少しは資本主義が温存されるのでは?

最終的には「マルクス主義」革命???

▼(21)『だから日本はズレている』(古市憲寿)読書会(6月27日)

宮台真司との共通点も指摘された読書会。

「静かな変革者」になるには、

小さなコミュニティの変革から!

(でも、ヘタすると「オウム真理教」的になるかも・・・)。

日本の多神教的な「グレー」を許容するところの

良さ/悪さが分かった読書会でした。

▼(20)『現代社会の理論』(見田宗介)読書会(5月23日)

1996年に書かれたため、

素朴な情報化賛美が見られるものの、

「成長の限界」に情報化で挑む姿勢は納得。

でも東大社会学の伝統故か、

「言ってることがわかりにくい・・・」。

▼(19)『市民自治』(福嶋浩彦)読書会(4月11日)

前回の本が「良すぎ」て、

元・我孫子市長の書いた本書、

「けっきょくヒーローになりたいだけの人なんじゃない?」。

議員インターンシップで得た知見や政治の現状など、

政治の限界を見たような読書会でした。

▼(18)『ヒーローを待っていても世界は変わらない』(湯浅誠)読書会(3月21日)

これからの市民自治の形とは?

既存の組織で活動するか、

自分で組織を立ち上げるか?!

▼(17)『「自由」はいかにして可能か』(苫野一徳)読書会(平成27年2月28日)

「自由」の原理論。

「奨学金制度」を事例に自由を議論!

学生一人だけだと、現状の奨学金制度を

「まあ、仕方ないな」と感じてしまうけど、

学生団体など「公共圏」「現れの領域」をつくると

さらに「自由」を相互承認していける(かも)!

▼(16)『承認をめぐる病』(斎藤環)読書会(平成27年1月24日)

新規参加の方から「キャラクター」

「承認」についてのアツいお話。

▼(15)『科学哲学の冒険』(戸田山和久)読書会(平成26年12月6日)

参加者一同「?」な読書会でした。

「だから、なんなの?」感が残りました。

科学哲学って、たしかに大事なんだけど・・・。

▼(14)『現代思想「大学崩壊」』読書会(平成26年11月8日)

「大学って、いま、大変なんだなあ」。

参加者のある大学生「大学で読むのが大変だった本です」。

▼(13)『「社会をかえる」のはじめかた』(横尾俊成)読書会(平成26年10月4日)

町おこしをいかにして行うか?

とかちはもっとWebを使えるといいよね。

▼(12)『協力がつくる社会』読書会(ヨハイ・ベンクラー)(9月15日)

協力の大事さ、不可避さ。

▼(11)『幸せな未来はゲームが創る』読書会(平成26年8月23日)

「社会がダメなら、ゲームを使えばいいじゃない」。

▼(10)『反転授業』読書会(7月19日)

「通常の授業をひっくり返そう!」

「家が授業、学校が復習&ディスカッション」

▼(9)『世界はひとつの教室』読書会(平成26年6月14日)

カーン・アカデミーって、やっぱりすごい!

▼(8)『大学とは何か』(吉見俊哉)読書会(平成26年5月10日)

いま大学に求められることとは?

▼(7)『福翁自伝』(福澤諭吉)読書会(平成26年4月12日)

理想的な大学研究室としての適塾。

みながアツく語り、創意工夫を行う環境。

☆藤本の帯広勤務時代、スタートです。

ここから2年間は「札幌-帯広」のスカイプ読書会でした。

▼(6)『教育改革をデザインする』(佐藤学)読書会(3月15日)

ありうべき教育のカタチとは?

▼(5)『(日本人)』(橘玲)読書会(2月15日)

「日本人」を一度かっこに入れて、見てみよう。

日本人の特性って、本当に日本だけ?

▼(4)『空気の研究』(山本七平)読書会(1月18日)

「空気」をいかにとらえるか?

「なるほど!」「納得!」の嵐。

▼(3)『菊と刀』(ルース・ベネディクト)読書会(平成25年12月14日)

今更読むと、

「この日本人観、ちょっと古くない?」

▼(2)『武士道』(新渡戸稲造)読書会(11月23日)

エリート教育としての江戸の武士の子育て。

▼(1)『「リベラル保守」宣言』(中島孝志)読書会(10月26日)

けっきょく、「どの辺がリベラル保守なんだろう?」感。

▼(0)『茶の本』(岡倉天心)読書会(9月14日)

日本の精神があらわれている茶道。茶道をやりたくなる読書会。